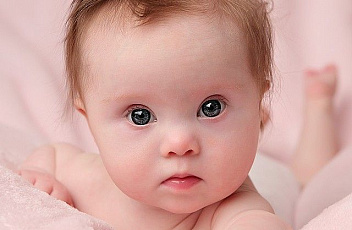

«Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. За кружок по рисованью тоже все голосовали…» – этому известному стихотворению Агнии Барто уже больше 80 лет, а впечатление такое, будто оно написано про современных детей, которых родители чуть ли не с пеленок стараются записать на все возможные развивающие занятия. Причем мамы и папы детей с синдромом Дауна порой проявляют в этом повышенное рвение. Они боятся упустить время, зная, что такой ребенок, в отличие от своих нормотипичных сверстников, нуждается в особой педагогической поддержке.

Анализируя запрос семьи на занятия с ребенком раннего возраста, педагоги подчеркивают: малыш не должен быть учеником с первых дней своей жизни. Знания, умения и навыки он получает прежде всего в повседневной деятельности, и задача родителей – помочь ему в этом. Специалисты называют это компетентностным подходом и настаивают на том, что такой подход необходим, чтобы развитие ребенка было гармоничным.

«Раннее начало помощи позволяет избежать так называемых вторичных (то есть непосредственно связанных с первично нарушенной функцией) нарушений развития или минимизировать их. Но мы хотим, чтобы у ребенка была обычная детская жизнь, игра, повседневные дела, поэтому и рекомендуем компетентностный подход», – говорит педагог-дефектолог, преподаватель Образовательного центра Даунсайд Ап Полина Жиянова.

Каковы основные принципы компетентностного подхода к обучению?

- Разные навыки: когнитивные, речевые, социально-эмоциональные – объединяются в сложные умения – компетенции, — относящиеся к разным сторонам развития: мышлению, коммуникации, двигательному развитию.

- Это позволяет ребенку стать успешным в повседневной жизни, а приобретенные навыки становятся базой для формирования умений и знаний.

- Активная позиция получателя навыков, умений и знаний – то есть самого ребенка.

Этого возможно добиться, если деятельность, в которой участвует ребенок, понятна ему и имеет очевидный результат. - Недирективная позиция взрослых – близких ребенка, которые учитывают интересы малыша, дают ему возможность выбора, признают за ним право отказа. Главный смысл соблюдения этого принципа состоит в том, чтобы создать ребенку оптимальные условия для сотрудничества со взрослым.

- Результат, который имеет ценность и вне ситуации обучения.

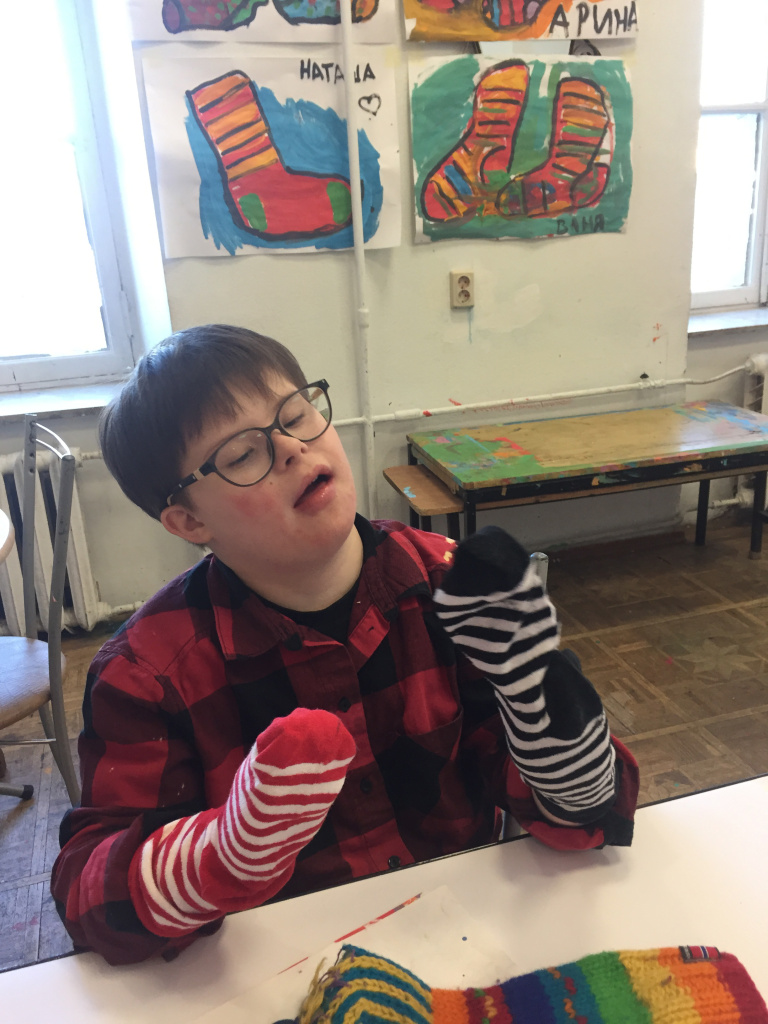

В реальной жизни нередко встречается, например, такое: ребенок умеет различать изображения, которые предлагает педагог на занятии, но не может найти свой шкафчик в детском саду по наклеенной на дверцу картинке. У него есть речь, но он не использует ее для общения. Умеет считать, но не может расплатиться за покупку в магазине. Всё это издержки классического консервативного подхода к обучению (его еще называют академическим). Придерживаясь его, преподаватель сначала выявляет недостающие навыки, потом составляет программу и обучает недостающим навыкам на специально организованных занятиях, а после контролирует, как эти навыки усвоились. Предполагается, что ребенок, которого обучают определенным навыкам в рамках этого подхода, будет самостоятельно переносить их в повседневную жизнь. Однако на практике такое происходит далеко не всегда, тем более, когда дело касается особого ребенка. Специалисты по компетентностному подходу советуют: сделайте обучение частью повседневной жизни семьи. Например, вместо того, чтобы усаживать ребенка за стол и учить сортировать по цвету геометрические фигуры или счетные палочки, предложите ему разобрать попарно носки после стирки, а потом – самостоятельно подобрать пару носков, чтобы надеть их и пойти на прогулку.

В чем преимущества компетентностного подхода?

- В отличие от академического подхода, компетентностный позволяет ребенку получить полезные навыки, которые можно применить к реальной жизни — использовать в детском саду, в гостях, на прогулке и в любой другой ситуации.

- Любые академические знания, которые получает ребенок с синдромом Дауна, без постоянного повторения быстро забываются, утрачиваются. А навыки и умения, приобретенные в рамках компетентностного подхода, не требуют специального повторения, поскольку они реализуются в бытовых ситуациях, которые естественным образом происходят изо дня в день.

- В бытовой деятельности развитие ребенка происходит органично, комплексно. Развивается не один какой-то навык, а сразу несколько. Например, мама доверила трехлетнему сыну лепить из теста печенье и класть его на противень, который она поставила на стул, чтобы малышу было удобно доставать до него. При этом ребенок стоит, переносит свой вес с ноги на ногу – то есть, у него развиваются крупная моторика и общая координация. Руками он формирует из шариков теста плоские лепешки, а значит, у него развивается мелкая моторика. Лепешки он раскладывает на противне, соблюдая некий порядок, и тем самым развивает зрительную координацию. По ходу дела он с удовольствием, очень эмоционально общается с матерью, отвечает ей, что способствует развитию речи и эмоциональной сферы.

Как это работает?

В дошкольном и особенно в раннем возрасте компетентностный подход оказывает влияние на общее формирование личности ребенка. Конечно, активная позиция человека, его уверенность в себе, навыки общения продолжают развиваться и в более старшем возрасте. Но выработать модель самостоятельного поведения желательно в первые годы, так как она очень важна в жизни. Поэтому чем раньше ребенок получит соответствующую поддержку, тем лучше.

«Как-то на одном из вебинаров мы провели со слушателями – родителями детей с синдромом Дауна – такой эксперимент, – рассказывает П. Л. Жиянова. – Я попросила их разделить лист бумаги на две части, и в левой части написать, какие навыки они развивали с ребенком на коррекционных занятиях. Получился длинный список: классификация предметов по цветам, сортировка по форме, сериация (согласно Ж. Пиаже, упорядочение предметов по степени выраженности какого-либо признака, например цвета или размера.) А справа мы написали, что нужно ребенку для того, чтобы он успешно пошел в детский сад. И, как выяснилось, – ни одного непосредственного совпадения!»

Дело в том, что навык – это цепочка последовательных действий, нацеленных на получение результата. Некоторые действия ребенок к определенному возрасту может выполнить сам, а некоторые – нет. Так, например, умение мыть руки требует следующих действий: 1) подойти к раковине, 2) включить и отрегулировать воду, 3) смочить руки, 4) намылить руки, 5) потереть руки, 6) смыть мыло, 7) выключить воду, 8) найти и снять с крючка нужное полотенце, 9) вытереть руки, 10) повесить полотенце на место. Ребенок с синдромом Дауна сам может выполнить большинство действий. Однако второе действие – включить и отрегулировать температуру воды и напор струи – определенно безопаснее сделать взрослому. А четвертое и десятое (хорошо намылить руки и повесить полотенце на место) ребенок и взрослый могут сделать вместе. Постепенно малыш научится делать всё это самостоятельно, и тогда помощь взрослого при мытье рук ему не понадобится.

То же самое и с другими навыками. Важно, что ребенок получает их не только на развивающих занятиях, но и в повседневной жизни. «Допустим, мы хотим, чтобы к 9–10 годам ребенок сам ходил в ближайший магазин и покупал продукты по списку, – поясняет П. Л. Жиянова. – Даже если он будет ходить и ориентироваться на территории между домом и магазином, а на развивающих занятиях научится различать продукты, читать, писать, считать, вряд ли он сможет выполнить такое поручение, поскольку все эти навыки, вместе взятые, не объединены в компетенцию “покупка продуктов”».

На вебинаре по обучению родителей компетентностному подходу П. Л. Жиянова объясняет, как формируется эта компетенция. Объяснение иллюстрируется видеосюжетом, в котором четырехлетняя девочка с синдромом Дауна вместе с мамой готовится к походу в магазин, а потом помогает совершать покупки в торговом зале. Первое, что запечатлено на этом видео, – составление списка покупок. Маленькая мамина помощница наклеивает на лист бумаги таблички, на которых печатными буквами написаны названия продуктов. Для подсказки с левой стороны листа уже наклеены картинки с изображениями этих продуктов (по мере освоения глобального чтения подсказки-картинки становятся не нужны). Девочка называет порядковый номер наклеенной таблички и вслух произносит написанное на ней слово. Затем в магазине девочка везет тележку, по просьбе мамы поворачивает в нужную сторону, ищет перечисленные продукты на полках и вычеркивает их из списка, а на кассе помогает маме выкладывать товары на ленту. Все перечисленные действия ребенка стали возможными благодаря умелой и терпеливой поддержке взрослого, в данном случае – мамы.

Формирование навыков в повседневной жизни и объединение их в компетенции происходит по определенным правилам[1].

- Во-первых, определяем зону актуального развития (то, что ребенок делает сам) и создаем условия для самостоятельной деятельности ребенка.Вполне возможно, что ребенок не выполняет какие-то желательные действия из-за недостаточно хорошо организованной среды. К примеру, малыш мог бы самостоятельно есть, если бы ему предложили удобную небьющуюся тарелку и разрешили брать пищу руками.

- Во-вторых, определяем зону ближайшего развития (то, что ребенок делает редко или с посторонней помощью) и помогаем ему сделать следующий шаг.

В том же навыке самостоятельной еды следующим шагом будет научить ребенка есть вилкой и ложкой. - В-третьих, используем замещающие навыки и удобное оборудование, а также чередующуюся цепочку действий ребенка и взрослого. Чем меньше ребенок, тем более мелкими должны быть звенья этой цепочки.

Пока ребенок не научился пользоваться столовыми приборами, мама накалывает еду на вилку, а ребенок подносит вилку и кладет кусочек в рот. При этом важно то, что мама не манипулирует руками ребенка, а сама выполняет действия, которые ребенку еще недоступны.

Чтобы малыш быстрее освоил те действия, которые у него пока не получаются, можно специально потренироваться в другой, упрощенной ситуации. Так, чтобы он быстрее научился накалывать пищу на вилку, предложите ему поучаствовать в изготовлении канапе на шпажках.

По мере усвоения навыка ребенку «передается» всё больше составляющих этот навык действий.

- Навыки включаются в компетенцию (то есть в сложное умение, которое предполагает использование навыков в новой ситуации) по мере их усвоения. Не нужно ждать появления всех навыков, входящих в компетенцию.

Компетенции включают в себя решение практических задач. При этом ребенок должен выходить из зоны комфорта, то есть из знакомой ситуации, в которой он чувствует себя уверенно, но не попадать в зону фрустрации, когда что-то пошло иначе, непривычным образом.

Какие трудности могут возникнуть у родителей при обучении ребенка в условиях повседневной жизни?

- Такое обучение требует от родителей больше времени и терпения при выполнении обычных повседневных дел.

Представьте себе: вы с малышом собираетесь на прогулку. Конечно, проще и быстрее натянуть на него куртку, шапку и сапоги, чем терпеливо дожидаться, пока он сделает это сам, ориентируясь на ваши подсказки и минимальную помощь. Однако именно при втором варианте взаимодействия с близким взрослым ребенок приобретает те компетенции, которые пригодятся ему в будущем, поскольку в этой деятельности он тренирует и мелкую моторику, и навыки общения, и навыки самообслуживания.

- Недостаточная информированность родителей о психофизическом профиле ребенка с синдромом Дауна, сензитивных периодах развития, а также о том, как взаимосвязаны разные стороны развития ребенка.

Между тем эту взаимосвязь важно учитывать с первых месяцев жизни. Простой пример: мелкая моторика у малыша начинает формироваться, когда он научится сидеть, то есть принимать такую позу, в которой его руки свободны для различной деятельности. Однако ребенок с синдромом Дауна обычно садится гораздо позже, чем его нормотипичные сверстники, и из-за этого у него может задерживаться развитие навыков мелкой моторики. Если своевременно начать сажать ребенка в «правильный» стульчик, то такого вторичного нарушения можно избежать. К сожалению, об этой простой вещи знают далеко не все родители. Доступную и достоверную информацию о закономерностях и особенностях развития детей раннего возраста с синдромом Дауна можно найти в пособиях, изданных фондом «Даунсайд Ап»:

«Малыш с синдромом Дауна: Книга для родителей». П. Л. Жиянова, Е. В. Поле.

Недостаточная информированность родителей о том, как можно помочь малышу развиваться.

Специалисты советуют: не следует действовать хаотично. В первую очередь надо выяснить, какие навыки, необходимые для повседневной жизни, у ребенка уже есть, а каких ему недостает. Сделать это помогут наблюдение за малышом и «Дневник развития ребенка», который теперь имеется в цифровом формате на сайте Даунсайд Ап[2]. С его помощью родители могут самостоятельно провести обследование малыша в возрасте от нуля до четырех лет, а делая следующий шаг – составляя программу развития – обратиться за помощью к специалистам. Затем с их поддержкой семья приступает к реализации программы: формированию деятельности на основе имеющихся навыков, формированию недостающих навыков, включению новых навыков в компетенции. Более подробно об этом родители могут узнать на вебинаре П. Л. Жияновой «Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход в раннем возрасте»1. Контроль динамики развития можно проводить с помощью того же цифрового дневника, а также используя «Таблицы навыков и компетенций “Я всё смогу!”»[3].

Подводя итоги

Каждая семья решает, какой подход – классический (академический) или компетентностный – использовать для развития ребенка. Классическому подходу следовать проще: в помощь родителям существует множество сборников игр и упражнений, педагогических методик и развивающих занятий. Однако специалисты просят не забывать: основная цель обучения и воспитания всё же не в том, чтобы «напичкать» ребенка академическими знаниями. Гораздо важнее – успешная социализация. А сложности социализации, как правило, обусловлены не только недостатком знаний, но и тем, что эти знания и навыки ребенок не умеет применять в жизни, не может планировать какую-либо деятельность, справляться с практическими задачами, принимать решения и осуществлять самоконтроль. Именно компетентностный подход нацелен на выработку такого социального поведения, которое определяет благополучие человека с синдромом Дауна во взрослой жизни.

[1]Более подробно об этом рассказывается на вебинаре «Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход в раннем возрасте», запись которого размещена по ссылке: downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/zapis-vebinara-razvitie-rebenka-v-povsednevnoy-zhizni-kompetentnostnyy-podkhod-ya-vse-smogu-2021-11-/

[2] dnevnik-razvitiya-rebenka.downsideup.org/

[3] downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/ya-vsyo-smogu-razvitie-rebenka-v-estestvennoy-srede-navyki-i-kompetencii/

.jpg)

.jpg)