28 октября 2016

Особенности двигательного развития детей с синдромом Дауна

Синдром Дауна – это особое генетическое состояние, которое вызывает появление ряда характерных признаков и особенностей развития.

Малыши с синдромом Дауна развиваются не так, как обычные дети, а их двигательное развитие идет медленнее и с более долгими сроками возникновения тех или иных навыков. Кроме того, на общий ход двигательного развития оказывают влияние специфические затруднения, обусловленные наличием этого генетического состояния. Если понаблюдать за детьми с синдромом Дауна двух-трех лет, можно заметить, что они двигаются не очень уверенно, часто кажутся неловкими, оступаются, их походка имеет характерные особенности, они заметно дольше учатся бегать и прыгать, бросать и ловить мяч и т. д. Многолетние исследования позволяют утверждать, что малыши с синдромом Дауна не просто отстают в сроках своего двигательного развития, но имеют присущий только им порядок и профиль развития моторных навыков.

Рассказ об особенностях двигательного развития стоит начать с того, что биологическое стремление двигаться и осваивать мир в движении заложено в каждого ребенка независимо от наличия или отсутствия той или иной генетической аномалии или других особенностей его развития. Это биологическая закономерность, и задача взрослых, поняв причины и последствия двигательных затруднений, обеспечить малышу условия для реализации его двигательного потенциала, поддерживая и терпеливо развивая стремление к естественному движению.

В настоящее время нет сомнений, что подавляющее большинство детей с синдромом Дауна может освоить все необходимые двигательные навыки (исключение, пожалуй, могут иногда составлять только дети с дополнительными сложными медицинскими проблемами), но для этого необходимы усилия родителей и близких малыша, которые вместе со специалистами по раннему развитию обязательно должны уделить особое внимание тому, чтобы ребенок с их помощью осваивал все новые и новые двигательные умения и навыки.

В чем же состоят особенности двигательного развития детей с синдромом Дауна и каковы причины особого пути их двигательного развития?

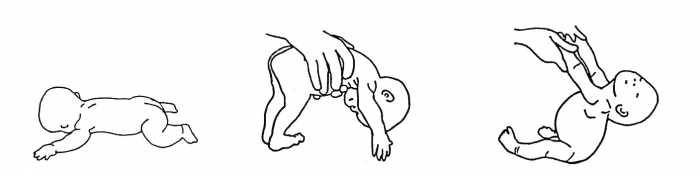

Рис. 1 на странице 8 наглядно иллюстрирует особенности двигательного поведения ребенка с синдромом Дауна первых месяцев жизни, о которых необходимо знать.

Рис. 1

На левом рисунке изображен младенец в положении лежа на животе. В отличие от обычно развивающегося ребенка, малыш с синдромом Дауна, лежа на животе, «распластывается» по поверхности. Ребенку трудно распрямить и выгнуть спину, он пока не может приподнять голову опираясь на руки и удерживать такую позу, ноги его широко развернуты.

На среднем рисунке показана так называемая реакция Ландау у малыша с синдромом Дауна. Если обычные дети в таком положении поднимают голову, выпрямляя туловище и ноги, то малыш с синдромом Дауна «складывается пополам», его голова, руки и ноги повисают вниз.

Если положить младенца с синдромом Дауна на спину и потянуть его на себя за руки, то несложно заметить, как трудно ему оторвать голову от поверхности. На правом рисунке видно, что голова малыша с синдромом Дауна остается запрокинутой назад, тогда как обычно развивающийся ребенок согнет шею и туловище, отрывая голову от поверхности.

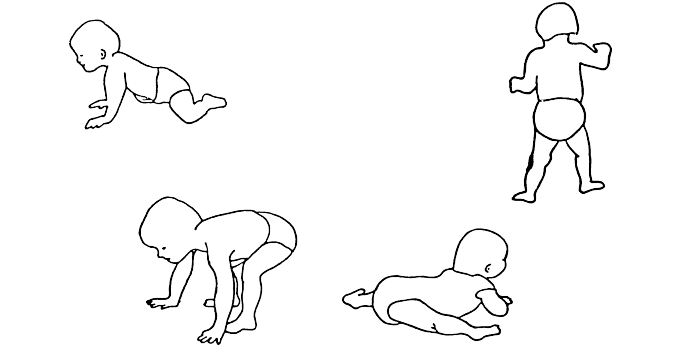

Подрастая, малыш постепенно учится передвигаться, переходить из одного положения тела в другое. В этот период специфические особенности двигательного развития тоже отчетливо заметны. Обратимся еще к одной иллюстрации (рис. 2).

Рис. 2

На левом верхнем рисунке изображен малыш с синдромом Дауна на четвереньках. У него по-прежнему слишком широко разведены ноги, во время ползания они в первое время «разъезжаются» и скользят по поверхности, при освоении этого навыка ему далеко не сразу удается удержать их в нужном положении, правильно распределить вес тела и сохранить равновесие.

Когда ребенок с синдромом Дауна начинает ходить (правый верхний рисунок), он может довольно долго обеспечивать себе «широкую базу», то есть широко расставлять прямые напряженные ноги. Корпус малыша при ходьбе неподвижен, в первое время ему сложно удерживать равновесие и, балансируя, он высоко поднимает руки.

На левом нижнем рисунке – малыш с синдромом Дауна во время вставания. Такой малыш испытывает затруднения с сохранением равновесия при переходе из одного положения тела в другое и компенсирует это тем, что во время вставания опирается на руки, причем ставит ладони близко к стопам, тем самым смещая вес тела на ноги. Можно отметить, что обычно развивающиеся дети тоже проходят такую стадию освоения навыка вставания, но ребенок с синдромом Дауна значительно дольше пользуется только этим способом, не переходя к более совершенным, если его специально не тренировать.

В процессе перехода из положения лежа на животе в положение сидя (правый нижний рисунок) ребенок широко и симметрично разводит выпрямленные ноги в стороны (садится через шпагат), дополнительно «выталкивая» туловище руками. В этом случае малыш с синдромом Дауна использует присущую ему физическую особенность: чрезмерно эластичные связки и, благодаря этому, очень подвижные суставы. Важно понимать, что он при этом избегает более сложных с точки зрения поддержания равновесия положений тела, которые необходимы для свободных и разнообразных движений в будущем.

Во всех проиллюстрированных нами случаях несложно выделить одни и те же проблемы, не позволяющие двигательному развитию идти обычным образом.

Перечислим эти специфические особенности.

- Сниженный мышечный тонус. Практически все дети с синдромом Дауна появляются на свет с той или иной степенью мышечной гипотонии, которая уменьшается по мере взросления, но мышечный тонус все же не достигает нормы. Эта особенность служит основной причиной, затрудняющей формирование движений, и ее обязательно надо учитывать, оказывая содействие двигательному развитию любого ребенка с синдромом Дауна.

- Недостаточная стабилизация положения суставов. Дети с синдромом Дауна первых лет жизни не могут как следует стабилизировать суставы в нужном положении. Устойчивость и подвижность тела обеспечиваются согласованной работой разных мышечных групп, которая необходима для стабилизации не только суставов конечностей, но и позвоночника. Исследования показали, что у людей с синдромом Дауна способность управлять напряжением или расслаблением мышц вокруг суставов снижена, и, кроме того, они зачастую не могут полностью активизировать эти мышцы, а также имеют слишком эластичные связки.

По этой причине движения детей с синдромом Дауна часто бывают «смазанными», эти малыши порой могут казаться неловкими, недостаточно четко и точно переставляя ноги или пытаясь взять какой-то предмет. Если у обычных детей с увеличением возраста наблюдается постепенное уменьшение мобильности суставов (чем старше ребенок, тем суставы менее подвижны), то при синдроме Дауна в связи с пониженным мышечным тонусом заметное уменьшение подвижности суставов происходит только между пятью и десятью годами.

- Искаженная проприоцептивная информация. Мышечная гипотония, которая стоит первой в списке причин особого двигательного развития, влияет на способность ощущать свое тело, чувствовать его. Проприорецепторы, разбросанные по всему организму человека, постоянно информируют мозг о мышечных сокращениях или расслаблениях, о положении тела в пространстве, обеспечивая возможность произвольно им управлять. У детей с синдромом Дауна из-за мышечной гипотонии проприоцептивная информация искажается, им труднее ориентироваться в управлении телом, поэтому, например, они могут не успевать вовремя напрячь или расслабить ноги, совершая прыжок, или выставить руку для опоры.

Перечисленные особенности вызывают нарушения в так называемой системе постурального контроля, то есть в процессе координации различных систем организма, обеспечивающих возможность принимать и сохранять положения тела в покое и в движении. Именно нарушения в системе постурального контроля и порождают особенности, проиллюстрированные на приведенных рисунках.

Обычно малыш с синдромом Дауна, несмотря на определенные трудности, реализует свои двигательные возможности, а чтобы справиться с этими трудностями, использует компенсаторные способы того или иного движения. К примеру, трудно сесть, переходя в боковое сидение и помогая себе рукой, как это делаем мы с вами, и малыш, пользуясь гиперподвижностью суставов, широко разводит ноги в стороны и выталкивает себя руками в положение сидя, не сгибая корпус и не потеряв равновесия. Трудно ротировать туловище, чтобы перевернуться со спины на живот, и он помогает себе это сделать, выгнувшись, оттолкнувшись головой от опорной поверхности и перевалившись в нужное положение всем телом, опять-таки стараясь избежать трудных для него асимметричных положений тела.

Правильная организация занятий с малышом, учитывающая знание особенностей его развития, позволяет избежать формирования у ребенка стойких статичных и симметричных образцов движения. В противном случае дальнейшее развитие движений будет тормозиться существованием неправильных («патологических») двигательных образцов, вместо того чтобы эта промежуточная стадия переросла в качественные и разнообразные движения, которые позволят ребенку максимально реализовать его двигательный потенциал.

Взрослым важно понимать, что упущенные из виду трудности с поддержанием позы и недостаточно развитым чувством равновесия, присутствующие у малыша в первые годы жизни, могут наложить серьезный отпечаток на дальнейший ход его развития.

Итак, в развитии двигательных функций детей с синдромом Дауна можно выделить две основные проблемы.

Во-первых, такие дети испытывают сложности с поддержанием нужного положения тела, а во-вторых, им необходимы специальные занятия, направленные не только на освоение новых двигательных навыков, но и на улучшение качества движений, а также расширения двигательного разнообразия.

Поскольку разные периоды (фазы) двигательного развития неразрывно между собой связаны, то необходимо иметь в виду, что каждая успешно освоенная ступень закладывает фундамент для развития следующей и, наоборот, нарушения, оставленные без внимания на одной стадии, влияют на развитие двигательных возможностей ребенка на последующих стадиях. Другими словами, если не заниматься, к примеру, развитием асимметричных положений тела в том возрасте, когда ребенок умеет только лежать на спине или на животе, то в дальнейшем он будет испытывать трудности с использованием необходимой асимметрии при сидении, стоянии и ходьбе.

Автор:

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Возраст до:

6

Источник:

Формирование основных двигательных навыков у детей с синдромом Дауна: практическое руководство для родителей

Категория:

Родителям

Правообладатель:

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Тип материала:

Статьи

Теги материала:

двигательное развитие / развитие детей с синдромом Дауна

Количество показов:

18659