Речевые навыки играют ключевую роль в успешном освоении школьной программы и напрямую связаны с когнитивным и социальным развитием ребенка. В то же время речевые затруднения, как правило, сохраняются на протяжении всего школьного периода и могут сопровождаться как низкой успеваемостью, так и социальными и поведенческими проблемами. Освоение словарного запаса у детей раннего возраста является основой для дальнейшего нормального речевого развития. Любая задержка в ходе развития речи: плохое понимание того, что говорят окружающие, недостаточный запас слов и многое другое затрудняет общение с окружающими. В связи с этим крайне важно использовать эффективные стратегии, способствующие усвоению новых слов, поскольку это может значительно повысить успехи учащихся как в школе, так и за ее пределами.

Данные экспериментальной психологии указывают на то, что способ подачи информации влияет не только на скорость обучения, но и на прочность запоминания. Одним из наиболее надежных и воспроизводимых результатов в области обучения является так называемая «практика воспроизведения» («retrieval practice»). Материал усваивается лучше, когда учащиеся активно вспоминают его в процессе обучения, а не просто повторяют раз за разом. Термин «retrieve» в английском языке означает «извлекать», «восстанавливать» или «воспроизводить». В контексте обучения он обозначает активный процесс поиска информации в долговременной памяти. Таким образом, термин «retrieval practice» может быть переведен как «практика воспроизведения», «поисковая практика» или «практика извлечения».

Исследования демонстрируют, что по сравнению с пассивными формами обучения, воспроизведение полученной ранее информации обеспечивает более качественное ее запоминание и дольше сохраняет усвоенные знания. Это подтверждено как в общей популяции, охватывающей разные возрастные группы и контексты обучения, так и среди людей с нарушениями памяти и речи, связанными с различными особенностями развития и состояния здоровья.

Метаанализ 2017 года, охвативший 118 исследований с общим числом участников более 15 000 человек, показал, что практика воспроизведения существенно превосходит по эффективности традиционные методы повторения[1]. Особенно высокая результативность была зафиксирована при использовании тестов с множественным выбором и подсказками.

Дальнейшие обзоры подтвердили эффективность такого подхода для учащихся разных возрастов: от младших школьников до студентов вузов. Выводы метаанализа 2021 года, базировавшегося на 222 независимых исследованиях с участием свыше 48 000 студентов, продемонстрировали следующие эффекты.

Существенное улучшение долговременного запоминания, особенно фактической информации.

Повышение способности к «трансферу знаний», т.е. перенесению и применению усвоенной информации для использования в новых контекстах.

Универсальность метода в различных возрастных и предметных группах (18 учебных дисциплин)[2].

Аналогичные результаты были продемонстрированы в систематическом обзоре 2022 года, где описывались конкретные методы практики воспроизведения тестов с множественным выбором и подсказками[3].

Одно из объяснений эффективности практики воспроизведения состоит в том, что воспроизведение информации требует большей умственной активности, чем простое повторение. Поскольку после первоначального знакомства с материалом забывание происходит довольно быстро, более «трудное» извлечение информации из памяти замедляет этот процесс и увеличивает сроки его доступности. Кроме того, существует так называемая «теория эпизодического контекста», согласно которой при каждом акте вспоминания человек не только извлекает нужную информацию, но и одновременно фиксирует контекст, в котором это происходит. В дальнейшем обновленный таким образом контекст помогает активировать память и укрепляет след в долговременной памяти[4].

Особый интерес вызывает стратегия «повторного воспроизведения с интервалами» («repeated spaced retrieval» (RSR)), при которой попытки воспроизведения полученной информации чередуются с другими заданиями. Это делает задачу еще более сложной, но зато, тем самым, усиливает эффект запоминания контекста. Результаты исследований показывают, что такая стратегия способствует более долговременному удержанию информации в памяти.

По имеющимся данным, лишь в процессе одного исследования специально рассматривалось, помогает ли практика воспроизведения при обучении людей с синдромом Дауна[5]. В этом исследовании участвовали 18 человек, средний возраст которых составлял примерно 21 год. Участникам предложили дважды прочитать короткий текст, в котором было 10 ключевых слов. Затем они выполнили короткое отвлекающее задание длительностью в 5 минут, после чего половину слов нужно было вспомнить ( извлечь из памяти), а другую половину снова перечитать. После второго отвлекающего задания эту же процедуру повторили: часть слов участники пытались вспомнить, а часть перечитывали заново.

Через 48 часов исследователи с помощью теста с множественным выбором проверили, сколько слов участники запомнили. В целом, значительной разницы между практикой воспроизведения и повторным прочтением обнаружено не было. Однако стоит отметить, что большинство участников (10 из 18) запомнили больше слов именно в том случае, когда пытались их вспомнить, а не перечитывали. У четырех человек результат оказался лучше при повторном изучении, и еще у четырех — одинаковым в обоих случаях. На основе выполненной работы авторы сделали осторожный вывод, что практика воспроизведения может быть полезной стратегией для обучения людей с синдромом Дауна, хотя для более точного подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

В статье, которая рассматривается в этом обзоре, представлено первое эмпирическое исследование, направленное на изучение влияния практики воспроизведения на усвоение новых слов у детей с синдромом Дауна[6].

В работе использовалась экспериментальная парадигма, разработанная Лоуренсом Бейкером Леонардом, американским логопедом и лингвистом, получившим признание за свои основополагающие исследования в области понимания речевых и языковых проблем детей с расстройствами речи, и его коллегами, но адаптированная с учетом особенностей детей с синдромом Дауна. В частности, в отличие от оригинальной версии, где воспроизведение следовало после знакомства с тремя другими словами, в данном случае попытки воспроизведения слов происходили сразу после их представления и сопровождались представлением визуального образа слова, что по результатам предыдущих исследований повышает эффективность запоминания[7].

Именно такой подход использовался с учетом профиля памяти и когнитивных особенностей детей с синдромом Дауна, поскольку он позволяет максимально поддержать успешное получение и воспроизведение информации в ходе обучения. Авторы исследования предполагали, что практика воспроизведения при освоении новых слов будет иметь положительный эффект по сравнению с повторным прочтением.

Для участия в исследовании были приглашены 12 детей с синдромом Дауна и 13 типично развивающихся детей. В результате проблем с интернетом один ребенок с синдромом Дауна был выведен из числа участников, а из контрольной группы были исключены еще двое типично развивающихся детей из-за невозможности принять участие во всех сессиях. Таким образом, итоговая выборка включала 11 детей с синдромом Дауна и 11 типично развивающихся детей. Набор участников проводился через социальные сети, а также английские государственные и региональные организации и группы поддержки, связанные с синдромом Дауна. Размер выборки был соотнесен с исследованием Л.Б. Леонарда и его коллег, направленным на изучению слов на основе их повторения у детей младшего возраста с типичным развитием и детей с речевыми нарушениями. В этом исследовании при выборке из 20 человек (по 10 в каждой группе) было зафиксировано значительное влияние на запоминание условий обучения. Дополнительный анализ подтвердил возможность выявления эффекта даже при относительно небольшом количестве участников.

Все участники должны были владеть разговорным английским, иметь нормальное или скорректированное зрение и слух, а также не иметь диагноза «аутизм». В начале исследования дети прошли тест на импрессивную (рецептивную) речь и задание на экспрессивное воспроизведение речи. Хотя по абсолютным баллам дети с синдромом Дауна уступали типично развивающимся детям, различия в баллах не были статистически значимыми, что говорит о сопоставимом уровне словарного запаса между той и другой группой участников.

Все этапы исследования были организованы в онлайн-формате с использованием видеосвязи через платформу Zoom. Всего было проведено четыре сессии, которые записывались на видео и аудио для последующей расшифровки и анализа. Родители во время тестирования находились рядом с детьми, но их просили не вмешиваться в процесс и не подсказывать. Специалист следил за соблюдением этого условия во время сессии и при просмотре записей.

В первой сессии, продолжавшейся около 34 минут, дети выполняли задание по речи и проходили тест «Британская шкала оценки словарного запаса» (BPVS-3)[8]. Задание включало повторение 14 предложений, каждое из которых содержало звуки, аналогичные тем, что использовались в экспериментальных «новых словах». Это позволило оценить потенциальные ошибки произношения, которые могли бы повлиять на понимание и воспроизведение новых слов.

Для теста «Британская шкала оценки словарного запаса» детям на экране демонстрировали 4 картинки, из которых нужно было выбрать ту, что соответствовала произнесенному слову. При необходимости родители подтверждали выбор ребенка.

Остальные три сессии были посвящены обучению и тестированию запоминания новых слов. Их продолжительность варьировалась от 6 до 25 минут. Чтобы убедиться что ребенок понял, в чем состоит задача, прежде чем переходить к основным испытаниям, каждая обучающая сессия начиналась с пробного задания, в котором ему показывали изображение знакомого животного (например, лося), произносили его название и его «предпочтение».

Например: «Это лось» (ребенку показывают картинку). «Лось любит листья».

Далее, дети изучали шесть отсутствующих в реальности существительных, каждое из которых сопровождалось фотографией несуществующего животного. Исследователи специально использовали вымышленные слова и изображения несуществующих животных, чтобы исключить влияние уже знакомых детям слов и лексических ассоциаций. Это позволило оценить, как именно формируются новые связи и запоминаются значения слов, если не опираться на предыдущий опыт ребёнка.

Например:

«Это побик. Побик любит ягоды».

«Это нэп. Нэп любит жуков».

Слова были разделены на два набора, в каждый из которых включались три слова. Одно из слов в каждом наборе было односложным и два — двусложными, с использованием наиболее распространенных звуковых структур для дошкольников (например, СГС, СГСГ, СГСГС).

При использовании метода повторения маленьким участникам исследования показывали изображение и трижды проговаривали новое слово, а также один раз — его признак, например: «Это нэп. Смотри, это нэп. Знакомься, это нэп. Нэп любит жуков». Такая серия повторялась четыре раза перед переходом к следующему слову.

При использовании практики воспроизведения ребенку сначала называли слово и его признак, например: «Это дайбо. Знакомься, это дайбо. Дайбо любит камни»), а затем сразу просили воспроизвести новую информацию, отвечая на вопросы: «Кто это?» и «Что он любит?». После ответа ребенка, независимо от его правильности специалист снова называл слово и значение, тем самым предоставляя обратную связь.

Таким образом, в обоих случаях слова звучали одинаковое количество раз, но во втором варианте требовалось больше активного вспоминания полученной информации.

На следующий день обучение повторялось, чтобы закрепить материал. Стоит отметить, что для соблюдения единообразия подачи материала, все экспериментаторы прошли обучение и использовали заранее подготовленные скрипты, используя нейтральную интонацию при произнесении реплик и делали это со сдержанным выражением лица.

Через неделю проводилось итоговое тестирование. Детям снова предлагали вспомнить выученные слова и определить их среди четырёх картинок. Ребенку задавали вопрос, например: «Где фуми?», и он должен был указать на нужное изображение.

Правильность воспроизведения новых слов оценивалась по специально разработанной шкале. Прежде всего проверялось, является ли ответ попыткой назвать выученное вымышленное слово (например, если ребенок называл реальное слово вроде «обезьяна», оно оценивалось как неверное и получало 0 баллов). Также 0 баллов выставлялся, если слово совершенно не имело сходства с изучаемым.

В остальных случаях анализировалось, насколько точно ребенок воспроизвел каждый звук в слове и его позицию. За каждый правильно произнесенный звук в правильной позиции начислялся 1 балл. Например, за полное и точное воспроизведение вымышленного слова «побик» можно было получить 5 баллов. Если ребенок говорил, например, «мобок», он получал 3 балла (за звуки «о», «б» и «к» в нужных позициях).

При оценке учитывались индивидуальные особенности звукопроизношения, выявленные в предварительном задании на повторение предложений. Например, если ребенок стабильно заменял звук «н» на «м», и произнес «нобик» вместо «мобик», ему засчитывался балл за начальный звук. Максимально за все слова можно было набрать 24 балла. Оценивание проводили два специалиста.

Результаты исследования

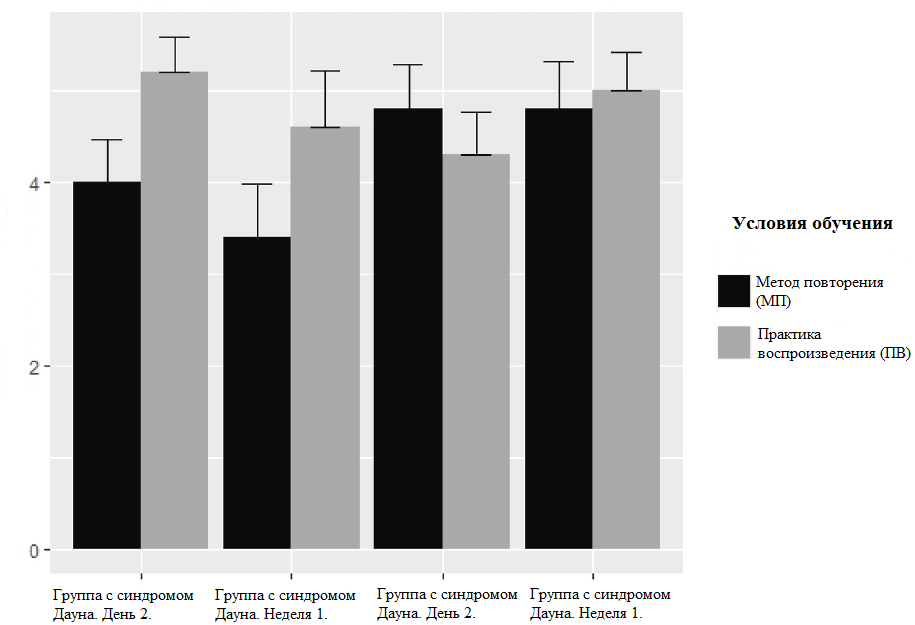

У детей с синдромом Дауна наблюдалась отчетливая тенденция к лучшему воспроизведению слов в условиях практики воспроизведения. На тестировании через пять минут работы с использованием данной методики обучения девять из одиннадцати детей с синдромом Дауна показали более высокие результаты. Только один ребенок показал лучшие результаты в условиях традиционного повторения, и еще один продемонстрировал одинаковые результаты в обоих условиях. Через неделю у семи из десяти детей с синдромом Дауна по-прежнему отмечались лучшие результаты при обучении в рамках практики воспроизведения, двое из них лучше справились обучаясь по методу повторения, один ребенок не смог дать ни одного ответа, а еще один не принимал участия в тестировании через неделю.

Схожая тенденция была замечена и среди типично развивающихся детей. Через пять минут после занятия восемь из одиннадцати показали лучшие результаты при обучении в рамках практики воспроизведения, один — обучаясь по методу повторения, а еще двое — одинаковые результаты. Через неделю шесть из одиннадцати детей по-прежнему демонстрировали лучшие результаты при обучении в рамках практики воспроизведения. У двоих лучшие результаты проявились при традиционном методе повторения, один ребенок дал одинаковые ответы, а двое не смогли воспроизвести ни одного слова.

Рис. 1. Средние показатели точности запоминания новых слов у типично развивающихся детей и детей с синдромом Дауна при каждом условии обучения. Участники прошли тестирование через 5 минут (День 2) и через неделю (Неделя 1) после обучения. Максимальный балл = 24.

Статистический анализ подтвердил значимость этих различий. В частности, воспроизведение слов в условиях практики воспроизведения (ПВ), в среднем, на 3.53 балла выше, чем в условиях использования метода повторения (МП). Добавление в модель показателей по тесту «Британская шкала оценки словарного запаса» не изменило этого результата. Интересно, что никаких значимых взаимодействий между временем тестирования, условием обучения и группой участников выявлено не было. Это говорит о том, что влияние условий обучения на точность воспроизведения новых слов было устойчивым вне зависимости от времени теста и группы (типично развивающиеся дети или дети с синдромом Дауна).

Воспроизведение слов

На рис. 1 представлены средние баллы за правильное воспроизведение значений ( слов) того, что «нравится» объекту. У детей с синдромом Дауна снова наблюдалось преимущество условия ПВ.

Анализ показал, что само по себе условие обучения не дало значительного улучшения результатов, но взаимодействие между группой и условием обучения оказалось статистически значимым. Это означает, что эффект типа обучения в рамках практики воспроизведения значений слов различается для двух групп.

Статистический анализ подтвердил, что у детей с синдромом Дауна воспроизведение слов было заметно выше в условии ПВ (средний балл = 4.90), чем в условии МП (средний балл = 3.42). Разница составила 1.47 балла и была статистически значимой. Для группы типично развивающихся детей такой разницы обнаружено не было, их средние баллы в условиях ПВ и МП практически совпадали (4.73 против 4.82 соответственно).

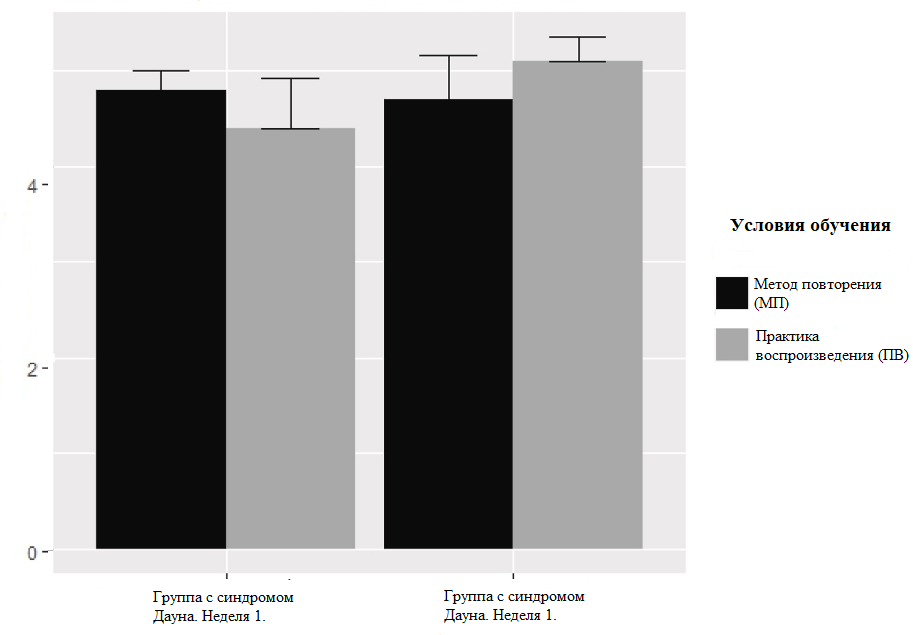

Задание на узнавание

На рис.2 показаны средние баллы в задании на узнавание, проведенном через неделю после обучения. Здесь не было обнаружено никаких статистически значимых различий ни между условиями обучения, ни между группами, ни от других факторов.

Рис.2. Средние баллы по количеству узнанных слов у детей с типичным развитием и детей с синдромом Дауна при каждом условии обучения. Участники прошли тестирование через 5 минут (День 2) и через неделю (Неделя 1) после обучения. Максимальный балл = 6.

Добавление в модели дополнительных переменных (например, результатов теста «Британская шкала оценки словарного запаса») и взаимодействий на результаты также не повлияло. Это говорит о том, что способ обучения не оказал заметного влияния на успешность выполнения задания на узнавание изображений.

Это первое исследование, в котором была изучена эффективность практики обучения по методу ПВ (практики воспроизведения) у детей с синдромом Дауна. Полученные результаты демонстрируют, что активное воспроизведение слов во время обучения, то есть необходимость не повторять, а самим произносить новые слова и вспоминать их значения приносит значительную пользу: дети с синдромом Дауна в возрасте от 8 до 13 лет лучше запоминали и воспроизводили как сами новые слова, так и их признаки, когда в процессе обучения им приходилось их извлекать из памяти, по сравнению с простым прослушиванием и повторением. Причем этот эффект сохранялся не только в краткосрочной перспективе (через 5 минут после обучения), но и спустя неделю, что говорит о стойкости полученного результата.

Типично развивающиеся дети также показали преимущество практики воспроизведения при изучении новых слов, однако для воспроизведения признаков вымышленных существительных значимой разницы между условиями обучения в этой группе не было. Это означает, что хотя и у контрольной группы наблюдалась польза от практики воспроизведения, она касалась только самой сложной задачи — воспроизведения ранее не встречавшихся слов.

Эти результаты особенно впечатляют, учитывая, что дети с синдромом Дауна часто сталкиваются с выраженными когнитивными трудностями, включая ограничения в вербальной кратковременной памяти и речевых навыках. Таким образом, даже при наличии серьезных трудностей в обучении, извлечение (вспоминание) информации во время учебы способствует ее более прочному запоминанию. Это несколько противоречит результатам предыдущего исследования[9], где у подростков и взрослых людей с синдромом Дауна не было выявлено преимуществ от практики воспроизведения по сравнению с повторным изучением материала. Однако стоит отметить, что в предыдущем исследовании методика имела несколько важных ограничений: участникам не предоставлялась обратная связь после попыток воспроизведения информации, а такая обратная связь, как известно, значительно повышает эффективность усвоения информации[10]. Поскольку для групп с когнитивными нарушениями начальное запоминание может вызывать затруднения, наличие обратной связи особенно важно. Вполне можно предположить, что отсутствие в предыдущем исследовании обратной связи оказало негативное влияние на проявление эффекта, однако это, конечно, требует дополнительной проверки в будущих исследовательских работах.

Настоящее исследование воспроизводит выводы предыдущих работ Л.Б. Леонарда, согласно которым типично развивающиеся дети младшего возраста при изучении новых слов получают пользу от практики воспроизведения. Однако, в отличие от результатов прежних исследований, в данной работе у контрольной группы эффект не распространился на запоминание значений слов[11]. Также ни в одной из групп не было выявлено различий по результатам в задании на узнавание слов. Вероятно, это связано с «эффектом потолка»: более 80% правильных ответов были даны 5 из 10 детей с синдромом Дауна и 8 из 11 типично развивающихся детей, вне зависимости от условий обучения.

Таким образом, для контрольной группы практика воспроизведения оказалась полезной только в самой сложной задаче — воспроизведении новых слов, что требует не просто узнавания, а активного воспроизведения информации, ранее не закрепленной в долговременной памяти. При выполнении более простых задач (например, воспроизведение значений реальных слов или распознавание слов по картинке) типично развивающиеся дети показывали одинаково высокие результаты независимо от способа обучения. Это подтверждает гипотезу о том, что извлечение информации особенно эффективно при решении более сложных учебных задач.

Результаты этого исследования согласуются с данными предыдущих исследований, посвященных детям с нарушениями речевого развития, а также с работами, изучавшими последствия приобретенных нарушений речи и памяти у взрослых людей[12]. Они дополняют теоретическую базу, согласно которой процесс активного воспроизведения информации способствует более прочному запоминанию и длительному удержанию материала в памяти. Один из объясняющих механизмов в данном случае — это усиленная когнитивная активность, связанная с самим процессом воспроизведения, которая делает следы памяти более устойчивыми. Более того, исследования показывают, что повышение сложности задачи (например, при распределенном во времени воспроизведения[13]) еще больше усиливает этот эффект — в том числе у детей с нарушениями речи. Однако остается открытым вопрос, будет ли распределенное воспроизведение информации более полезным для детей с синдромом Дауна, или же когнитивная нагрузка в таких условиях окажется слишком высокой и перекроет потенциальную пользу. Эта тема требует дальнейшего эмпирического изучения.

С практической точки зрения, результаты этого исследования позволяют рекомендовать включение элементов практики воспроизведения и получения обратной связи в образовательные и коррекционные программы для детей с синдромом Дауна. Несмотря на то, что польза была продемонстрирована при изучении новых слов и их значений, авторы исследования предполагают, что такая стратегия может эффективно применяться и в более широком контексте: на классных занятиях, например, или при работе с логопедом. Это важно для родителей, педагогов, логопедов, специалистов по инклюзивному образованию. Будущие исследования должны расширить эти выводы, проверив эффективность практики воспроизведения в более естественных условиях, например, в классе. Также необходимо выяснить, будет ли данная стратегия полезна для детей синдромом Дауна всех возрастов, включая самых маленьких.

Нельзя не сказать о том, что рассматриваемое исследование имеет и ряд ограничений. Прежде всего, объем выборки был очень небольшим, хотя это и типично для исследований, включающих детей с особыми образовательными потребностями, однако этот факт мог повлиять на устойчивость результатов. В будущем следует повторить исследование на более крупных выборках, охватывающих разные возрастные группы, что позволит лучше понять индивидуальные различия в обучении.

Кроме того, хотя группы были сопоставимы по уровню речевых навыков (по результатам теста «Британская шкала оценки словарного запаса»), уровень развития невербального интеллекта в исследовании не оценивался, что не позволяет утверждать об их полной когнитивной сопоставимости. В последующие работы желательно включать также и оценку невербального интеллекта, чтобы точнее исследовать различия между группами.

И, наконец, несмотря на успешную реализацию дистанционного формата обучения через Zoom, нельзя с полной уверенностью утверждать, что он полностью эквивалентен очному обучению. Учитывая растущую популярность онлайн-форматов после пандемии COVID-19 и значимость контекста при обучении, будущие исследования должны учитывать возможные различия между онлайн и офлайн средой.

Подводя итог, можно сделать заключение, что практика воспроизведения информации во время обучения детей с синдромом Дауна приводит к лучшему запоминанию и сохранению материала в памяти. Эти данные подтверждают общую теорию обучения и расширяют ее применение в группе, которая ранее редко изучалась, несмотря на то, что ей свойственны значительные трудности в обучении. Полученные результаты имеют широкий практический потенциал в области общего и коррекционного образования.

[1] Sundararajan, Narayankripa & Adesope, Olusola & Trevisan, Dominic. (2017). Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing. Review of Educational Research.

[2] Moreira BFT, Pinto TSS, Starling DSV and Jaeger A (2019) Retrieval Practice in Classroom Settings: A Review of Applied Research. Front. Educ. 4:5. doi: 10.3389/feduc.2019.00005

[3]Carpenter, Shana & Pan, Steven & Butler, Andrew. (2022). The science of effective learning with a focus on spacing and retrieval practice. Nature Reviews Psychology. 1-16. 10.1038/s44159-022-00089-1.

[4] Jeffrey D. Karpicke, Melissa Lehman, William R. Aue,Chapter Seven - Retrieval-Based Learning: An Episodic Context Account, Editor(s): Brian H. Ross, Psychology of Learning and Motivation, Academic Press,Volume 61, 2014, Pages 237-284.

[5] Starling DSV, Moreira BFT, Jaeger A. Retrieval practice as a learning strategy for individuals with Down syndrome A preliminary study. Dement Neuropsychol. 2019 Jan-Mar;13(1):104-110.

[6] Laura Boundy, Emily Croft, Kelly Burgoyne, Retrieval supports word learning in children with Down syndrome, Learning and Instruction,Volume 95,2025

[7] Leonard, L. B., Kueser, J. B., Deevy, P., Haebig, E., Karpicke, J. D., & Weber, C. (2022). The contributions of immediate retrieval and spaced retrieval to word learning in preschoolers with developmental language disorder. Autism & Developmental Language Impairments, 7.

[8] Британская шкала оценки словарного запаса (British Picture Vocabulary Scale или BPVS). Она разработана и апробирована для детей от 3 до 16 лет. Ребенку называют слово и просят показать соответствующий рисунок, выбрав его из четырех, представленных на данном листе. Для обследования каждого ребенка требуется 10-15 минут. В настоящее время используется 3-я редакция данного теста.

[9] Starling DSV, Moreira BFT, Jaeger A. Retrieval practice as a learning strategy for individuals with Down syndrome A preliminary study. Dement Neuropsychol. 2019 Jan-Mar;13(1):104-110.

[10] Carpenter, S.K., Pan, S.C. & Butler, A.C. The science of effective learning with spacing and retrieval practice. Nat Rev Psychol 1, 496–511 (2022).

[11] Laura Boundy, Emily Croft, Kelly Burgoyne, Retrieval supports word learning in children with Down syndrome, Learning and Instruction,Volume 95,2025

[12] Laura Boundy, Emily Croft, Kelly Burgoyne, Retrieval supports word learning in children with Down syndrome, Learning and Instruction,Volume 95,2025

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)