При любой форме психической, физической, социальной недостаточности или дефекте остро стоит вопрос о такой организации процессов обучения и воспитания людей, которая способствовала бы компенсации имеющихся неодолимых дефектов, которые нельзя устранить, а также развитию и усовершенствованию имеющихся сильных сторон. Коррекционные программы этого типа должны носить адресный характер, применяться системно, охватывать все периоды активного становления функций или личности в целом, зачастую быть индивидуализированы.

Здесь мы хотим обсудить общие принципиальные положения организации психологического сопровождения и развития личности при синдроме Дауна. Имеющийся опыт коррекционной работы представляется недостаточно эффективным. Как показывают приведенные в данной работе материалы исследований, люди с синдромом Дауна в ходе взросления парадоксальным образом утрачивают имевшиеся в детском и подростковом возрасте показатели развития познавательных функций, аффективно-волевой и потребностной сферы.

На наш взгляд, это серьезное упущение, причину которого мы усматриваем в недостаточной эффективности психологической помощи и неадекватности семейного воспитания. Мы полагаем, что весь ход психического развития при синдроме Дауна имеет существенные отличия от развития в норме. В частности, в нашей работе приводятся некоторые факты: разное время старта — по сравнению с популяцией — в развитии отдельных познавательных процессов; различная скорость их становления; иная структура и функционирование познавательной, эмоциональной, волевой сфер личности.

По-видимому, следует полнее и глубже понять специфику психического развития при синдроме Дауна, сформулировать более адекватную картину становления особого душевного мира этих людей. В этом случае коррекционные программы не будут такими безликими и основанными на материале обычной человеческой нормы, либо, как приведено в работе, на сравнительном аспекте.

Более адекватным будет следующий общий принцип: не втискивать психические данные и особенности поведения людей с синдромом Дауна в прокрустово ложе так называемой человеческой нормы, но предложить им реализовать свой особый путь развития, помочь им достичь самобытных вершин своей особой природы.

Побуждают задуматься о необходимости иного подхода к психологической работе с клиентами, у которых наличествует синдром Дауна, материалы их личных самонаблюдений и дневников (см. Приложения). Оказывается, содержание и общий уровень внутренней жизни при синдроме Дауна гораздо глубже, тоньше, разнообразнее, чем можно было бы заключить при внешнем наблюдении за поведением и высказываниями этих, несмотря на кажущуюся экстравертированность, замкнутых, скрытных, малодоступных людей. Бедность внешнего проявления, скудость выражения маскирует разнообразную, напряженную и полную смысла душевную жизнь. В ряде случаев мы видим, как субъект поднимается до вершин ума, мудрости, нюансировки своих мыслей, впечатлений и оценок, которым мог бы позавидовать любой нормальный человек.

Дневники показывают, что людей с синдромом Дауна нельзя прямолинейно считать ограниченными психически. Большинство познавательных процессов, чувства, мышление вполне сохранны и позволяют адекватное отображение действительности. Следовательно, проблемы при синдроме Дауна не столько в отставании развития элементарных или высших психических процессов, сколько в становлении личности и развитии ее «прикладных» параметров: адаптации, адекватности социальным требованиям, личностной успешности и т. п.

Для нас дневники и самонаблюдения людей с синдромом Дауна представляют факт величайшей теоретической и практической значимости. Эти записи опрокидывают принятые в антропологии, психологии и педагогике представления о развитии психики из телесных функций, а личности — из психических данных. На примере данного отклонения от нормы мы видим странный с точки зрения академической науки прецедент: достаточно сложная и организованная психическая жизнь не становится опорой и основой для личности.

Нам не хотелось бы пройти мимо этого факта, так как в психологии и педагогике почти не разделяют психическое и личностное развитие, полагая, что они взаимосвязаны, друг друга обусловливают. В известном смысле между психическим и личностным развитием большинство ученых часто ставит знак равенства.

В нашем случае мы наблюдаем явно выраженное расщепление этих линий развития. Интересная, разнообразная, полнокровная, мудрая и взрослая душевная жизнь людей с синдромом Дауна соседствует с инфантильностью, узостью, дезадаптацией и невысокой эффективностью их личности. Душа и личность — разные веши!

Видимо, следует предполагать, что развитие личности — это отдельное явление, оно явно протекает собственными путями. Развитие личности — не просто сумма, результат или синтез психического развития.

Известные в науке определения личности сводят ее к психическому функционированию. Нам же представляется, что личность — интегральная характеристика живущего существа, в которой выражается не столько его душевная организация, сколько избранное им место приложения физических и психических сил.

Это место можно оценивать двояко: психологически и социально. Психологическая оценка связывает личность и ее активность с внутренними показателями удовлетворенности, самовыражения, счастья, интеграции и т. д. Однако психологической оценки недостаточно, так как активность личности оценивается другими людьми по таким параметрам, как полезность, моральность, современность, масштаб, новизна и т. д. Поэтому общие суждения о личности должны включать как показатели внутренней согласованности ее бытия, так и показатели внешней, социальной применимости данного человека для других людей.

В нормальном становлении человека обособленность путей психики и личности не очевидны, так как психическое развитие не оторвано от таких воздействий, формирующих личность, как, например, влияние контекста социальных отношений, вовлеченность во взаимоотношения, различные культурные воздействия. Обедненность и ограниченность культурной и социальной жизни при синдроме Дауна объясняется довольно серьезными морфо-физиологическими проблемами, сопровождающими данную хромосомную аномалию. Результатом такой ограниченности социального и культурного опыта и является недостаточность личности при «достаточности» психики.

Высказанные здесь соображения позволяют наметить три основных направления психологической коррекционной работы при синдроме Дауна: коррекция отдельных процессов и функций (внимание, память, мышление); личностная адаптация к требованиям общества; развитие и социализация присущих лицам с синдромом Дауна особых формул психики и сознания. Коррекция отдельных процессов и функций — традиционная работа при любых формах нарушения развития. Принципы этой работы широко известны. Вот некоторые из них: коррекция психических функций проводится в период их развития, преимущественно в детском и подростковом возрасте.

Коррекция должна опираться на имеющийся уровень достижений. Коррекция должна быть системной.

В частности, коррекционная работа в области познавательных функций должна ориентироваться на ряд особенностей познавательной сферы при синдроме Дауна: медлительность познавательной деятельности, конкретность мышления и перцепции, более поздний старт в развитии всех познавательных функций. Мы полагаем, что формирование внимания и мышления, развитие наблюдательности лучше проводить на конкретных объектах в рамках занятий трудом, самообслуживанием, в игре. Как показано выше, традиционный путь развития внимания на символическом, численном, речевом материале при синдроме Дауна затруднен, так как менее развиты синтетические, обобщающие функции перцепции и мышления.

На практике удобнее ориентироваться на упражнения и тренировки по заданному образцу, когда от испытуемого требуется добиться точного соответствия заданию, то есть в большей степени использовать бихевиористский подход. Например, копирование, срисовывание, повторение и т. п. Подражательность, старательность, скрупулезность характерны при синдроме Дауна, и на это следует опираться. Задания с использованием когнитивного подхода, где требуется проявить познавательную самостоятельность, творчество, новаторство и преобразования материала будут менее эффективны и требуют большего времени для освоения.

Нам представляется, что полезными будут элементы развивающих программ педагога Б. П. Никитина, хорошо зарекомендовавших себя применительно к дошкольникам. Соответствующие задания могут быть в данном случае предложены детям более старших возрастов, например, в отроческом и подростковом.

Личностная адаптация к требованиям общества — слабое место при синдроме Дауна. Мы видим, что индивиды с синдромом Дауна часто не могут усвоить на должном уровне принятые в обществе навыки, привычки, правила поведения. Однако мы и не считаем, что от них это нужно требовать на высоком уровне, так как синдром Дауна сопровождается рядом серьезных физических и функциональных ограничений, игнорировать которые не следует.

Мы полагаем, что необходимо выделить некоторый минимум, который был бы доступен для людей с синдромом Дауна и достаточен для минимальной социальной адаптации.

Общий минимум социальной адаптированности указан в перечне показателей, приведенных в таблице 2. Эти нормативы предполагают освоение минимальных для самостоятельного существования в обществе способностей к самообслуживанию, коммуникации с другими людьми, освоения какой-либо производительной деятельности, обретения источников дохода, расширения досуговой занятости через игру и обучение.

На наш взгляд, в этом направлении для людей с синдромом Дауна еще не все сделано. Программы развития должны включать задания на освоение элементарных бытовых навыков: уборка, шитье, приготовление пищи, уход за домашними животными и растениями. Огромное значение здесь имеет организация обучения в кружках, на уроках труда, привлечение к обучению семей, которые могли бы в домашней обстановке приобщать своих детей к полезному домашнему труду.

Особые трудности представляет собой организация профессиональной занятости. Конечно, создание специализированных мастерских интеграционного типа, где могли бы работать люди с синдромом Дауна вместе с обычными людьми, идеально решало бы проблемы занятости, социальной коммуникации и экономической поддержки. Для организации подобных мастерских необходимо использовать ресурсы благотворительных фондов, искать спонсоров, обсуждать возможности сотрудничества с различными учреждениями. Вместе с тем существуют возможности надомного труда, который можно подбирать в соответствии с состоянием здоровья, способностями и развитием индивида. В этом отношении большое значение имеет реализация и развитие программ самозанятости.

Представляется возможным создание биржи труда для людей с синдромом Дауна вместе с другими людьми, имеющими врожденные ограничения и задержки психофизического развития (генные аномалии, пренатальные и постнатальные нарушения формирования центральной нервной системы и т. п.). Это можно сделать, например, на общественных началах, силами родителей и родственников, которые могли бы взять на себя заботу о поиске работодателей, оформлении договоров, адаптации трудоустроенного лица на рабочем месте, контроле выполнения работы и т. п.

Весьма интересен в отношении профессионально-трудовой абили-тации этой категории людей опыт Профессионально-реабилитационного центра Комитета по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга (ПРЦ). Это учебное заведение, контингентом которого, как правило, являются молодые инвалиды с нормальным интеллектом, организовало экспериментальное обучение молодых инвалидов с выраженными задержками психофизического развития простому малоквалифицированному труду (уборка служебных помещений, выполнение обязанностей подсобного рабочего, озеленителя и т. п.).

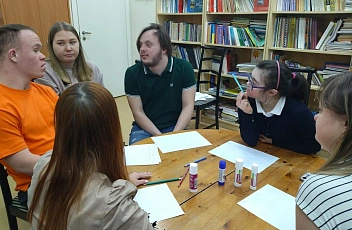

Трудовое обучение сочеталось с психокоррскционными занятиями, направленными на развитие личности, которые проводились индивидуально или в малых группах. Занятия включали социально-бытовую адаптацию, социально-средовую ориентацию, тренировку контактов с незнакомыми людьми, навыков самопрезентации, умений вести себя в трудовом коллективе, получение знаний о роли труда и отдельных профессий в жизни людей и в обществе. Одновременно проводились коррекционные занятия с родителями этих инвалидов, направленные на изменение их отношения к своим детям.

Проведенная программа повысила трудовую мотивацию и готовность к труду абилитантов с низкой у 34%, средней у 50% и высокой у 16% в начале занятий до средней у 34% и высокой у 16% по ее завершении. Работа с родителями повысила на 40% долю семей со стилем социально благоприятных партнерских взаимоотношений. В частности, родители стали признавать право своих детей на самостоятельную жизнь и любой труд, готовность их к труду и нежелательность ограждения их от взаимодействий с социумом. В результате 33% абилитантов трудоустроились в течение 3-4 месяцев, тогда как обычно только 20% инвалидов с нормальным интеллектом, закончивших профессиональное обучение в ПРЦ, впоследствии поступают на работу.

Оптимизм относительно интеграции в общество людей с синдромом Дауна основывается на анализе внутренней психической жизни, представленной в дневниках Федора и Ольги (приложения 2 и 3). Можно видеть, что их авторы демонстрируют достаточно высокую наблюдательность, ' внимание к конкретным деталям, дают верные оценки происходящего, способны сформулировать выводы из наблюдений, обладают чувством юмора, тонко используют коммуникативные средства. Тем самым можно предположить, что их интеллект вполне адекватен, на него можно опираться в личностной адаптации. Чего же недостает в личностном развитии людей с синдромом Дауна?

Часть недостатков отмечают сами испытуемые: недостаточная осведомленность о внешнем мире, пугливость и растерянность в новых обстоятельствах, инертность и лень, низкая самооценка. Подобные личностные недостатки сплошь и рядом встречаются у нормальных индивидов, и точно так же мешают им адаптироваться к обществу.

В случаях подобной дезадаптации практическая психология предлагает развитие личности через ряд направлений:

Расширение реального опыта контактов с действительностью. Вначале — через терапевтические группы, затем — через полевую апробацию обретенных навыков. Повышение социальной компетенции через библио- и кинотерапию. Совместное чтение или просмотр специально подобранных произведений поможет развить кругозор и усвоить демонстрируемые в них образцы поведения.

Отработка полезных автоматизмов поведения в группах бихевиориального тренинга.

Отметим также, что у людей с синдромом Дауна, как и у других людей с задержкой психофизического развития, недостаточно выражены социальные интересы, они пассивно относятся к окружающей действительности, слабо представляют свое место и применимость. Поэтому круг их потребностей преимущественно витален.

Преодоление личностной пассивности — крайне важная задача развития личности. Редкий человек ощущает устойчивость в жизни, обладает уверенностью и получает удовлетворение, если он не может обмениваться с миром и людьми активностями. Личность должна не только получать и тем самым — зависеть от других, но и отдавать хотя бы малое, произведенное собой.

Поэтому мы полагаем, что для роста личности при синдроме Дауна требуется развить активные, производящие, а не пассивно-потребительские потребности и цели. Именно такая абилитационная программа развития личности и была апробирована в ПРЦ в отношении учеников с выраженной задержкой психофизического развития. Ее результативность, как было показано выше, не вызывает сомнений.

Мы полагаем, что развитие сферы потребностей у людей с синдромом Дауна, с учетом их особенностей, может опираться на явно выраженные у них эстетические и коммуникативные наклонности, конкретность восприятия и тщательность. Это сочетание предрасполагает к выражению личности в конкретных ремеслах, прикладном художественном творчестве. Вышитый носовой платочек, удачный фотоснимок, разрисованная разделочная доска — это акт социальной отдачи, делание для других, которое поможет субъекту выйти из круга простого существования. При этом следует развивать именно самобытную деятельность и творчество индивида, а не предлагать развлечение или потребление культуры, так как потребление оставляет личность пассивной.

Однако в литературе по психологической коррекции и в ее практике мало обращают внимания на возможность третьего пути личностной абилитации и адаптации. Имеется в виду развитие и социализация присущих лицам с синдромом Дауна особых формул психики и сознания, другими словами — поиск социальной применимости имеющихся у индивида особых способностей.

Возможность данного пути адаптации к обществу впервые изучена в психологии успеха, психологии лидерства, психологии одаренности. Оказывается, ряд людей добиваются адаптации не путем соответствия требованиям среды, а путем формирования интереса среды к их способностям. Они просто пытаются «продать себя», предложить среде то, что они умеют. Как ни парадоксально это звучит, но целый ряд людей добивались признания не за счет каких-либо выдающихся психологических данных, но за счет углубленной разработки и социализации имеющихся у них данных. На первый взгляд, эти данные могут показаться весьма сомнительными.

Таких примеров очень много: бездельник, никчемный враль и фантазер, начиная описывать свои фантазии, изобретает литературный жанр «фэнтези», чем достигает известности и славы. Три невероятно толстые девицы придумывают танцевальный номер, в котором искусно обыгрываются их внешние данные, и с огромным успехом танцуют в варьете. Нарциссически влюбленная в свое тело актриса, которая сама призналась: «единственное, что я умею — это ухаживать за телом», — изобретает аэробику и становится баснословно богатой.

Путь реализации собственной самобытности не означает, что личность, располагая какими-то ценными способностями, может пассивно ждать социального признания. Это — установка для непризнанных гениев, которые очень часто могут так и не дождаться справедливости от равнодушного мира.

Реализация самобытности означает, что человек должен понять себя, свои внутренние богатства или просто сильные стороны. Он также должен понять, кто в мире может быть заинтересован в его талантах, то есть найти социальное созвучие своих данных интересам и чаяниям людей. Немало усилий требуется, чтобы выгодно подать свои особенности, вызвать интерес или отклик.

Люди с синдромом Дауна зачастую обладают весьма редкими и социально ценными задатками: они скрупулезно, до мелочной фотографичности наблюдательны; они необычайно тонко чувствуют чужие эмоции и настроения; часть из них обладает выраженными, а иногда и уникальными экстрасенсорными способностями, что можно видеть и из текста приведенных в приложениях дневников; большинство из них от природы любезны и отзывчивы; общеизвестны их коммуникативные способности и умение избегать конфликтов и напряжений в отношениях; они весьма послушны и исполнительны, не спорят и не пререкаются; они хорошо понимают мир живой природы.

Конечно, кроме уникальных данных любая социальная деятельность требует и иных качеств, которых может не оказаться у людей с синдромом Дауна. Однако можно после соответствующей психолого-коррекиионной абилитации использовать людей с синдромом Дауна, благодаря их высокой интуиции и экстрасенсорным возможностям, в качестве помощников в таких видах работ, как следственная и сыскная практика, медицинская экспертиза и диагностика. Их социальная контактность и любезность могут найти применение на работах в сфере обслуживания. Их связь с живой природой, интуитивное понимание состояния и потребностей растений и животных можно использовать в ветеринарии и садово-парковых хозяйствах.

Неоднократно отмечено, например, что люди с синдромом Дауна без специальной подготовки практикуют лечебный массаж. Они на расстоянии нескольких сантиметров диагностируют болевые участки, участки спазма сосудов приближением к ним ладоней, а затем снимают боль или спазм поглаживанием или бесконтактными пассами. Функции эти °ни выполняют добровольно, выражая сочувствие страдающим людям и желание им помочь. Их уникальными возможностями в этом плане пользуются не только в семьях, но и в реабилитационных службах. В Великобритании девушки с синдромом Дауна обучаются на курсах по лечебному массажу и работают массажистами. Аналогичное применение эти способности находят и в некоторых других странах.

Разработка коррекционных и абилитационных профамм для людей с синдромом Дауна требует комплексного подхода, в котором необходимо учитывать медико-генетические, психолого-педагогические и социальные особенности людей при данном синдроме. Поэтому подобные профаммы должны создаваться группой специалистов: генетиков, врачей, социальных педагогов, психологов.

В заключение, в качестве примера продвижения по пути социализации и интефации в общество, приведем «Декларацию самоадвокатов», написанную фуппой из 11 молодых инвалидов с психофизическими и интеллектуальными проблемами после двухгодичных занятий в «Школе самоадвокатов», работавшей в рамках российско-финского проекта «Развитие контролирующей и консультативной сети защиты фажданских прав молодых людей с офаниченными возможностями в Санкт-Петербурге». Этот документ одновременно демонстрирует осознание и четкое изложение фуппой своих социальных потребностей:

Мы - самоадвокаты.

Мы люди с ограниченными возможностями. Мы говорим сами за себя. Мы помогаем и тем, кто не может говорить за себя, у кого большие проблемы. Мы - их голос.

Мы тоже Россияне. Мы тоже петербуржцы. Мы хотим жить вместе с нашим великим российским народом и иметь права и обязанности граждан России...

Мы хотим вместе со всеми ходить в школу, на работу, в кино и в кафе. Не надо нас все время воспитывать и реабилитировать. Мы -взрослые люди. Мы люди, а не дефект, не синдром, не болезнь.

Мы не хотим жить в интернатах. Интернаты не место для людей... Попробуйте поживите в интернате. Узнайте, что это такое -жить под надзором, в комнате, где всех видно...

Мы хотим жить дома. Пусть в маленьком уголке. Маленькой комнатушке. От которой у нас есть ключ. Откуда нас нельзя выгнать за непослушание. Где нельзя рыться в наших вещах. Куда можно пригласить друга, лечь спать, когда хочется, приготовить еду, которая нравится. И чтобы рядом был помощник... - просто добрый человек.

Который будет не приказывать, не наказывать и не командовать, а помогать.

Мы хотим работать. Мы многое умеем, и если нам помочь, мы сможем принести много пользы. Мы хотим работать на той работе, которая нам нравится и получать деньги за свой труд...

Мы говорим чиновникам, работникам интернатов и центров: почему вы решаете о нас без нас? Почему не приглашаете нас, когда составляете планы?... Мы хотим участвовать в ваших заседаниях. Мы хотим вместе с вами планировать нашу жизнь.

Слова «умственно отсталый», «дебил», «имбецил» - обидные, унизительные и неправильные... Не называйте нас так, даже когда мы не слышим. Эти слова делают человеку больно. Мы такие же люди как вы, у нас есть имена и фамилии. Почему эти слова звучат по телевидению? Почему их говорят по радио известные люди? Пожалуйста, не рекламируйте эти слова!

.jpg)

.jpg)