Так уж устроен человек, что жить изолированно от других людей он не может. Потребность в общении, как с близкими, так и с незнакомыми людьми - его жизненная необходимость. Даже младенец, который только научился различать разные предметы, уже ищет глазами лицо матери, как бы говоря: «Ты мне нужна», «Будь со мной», «Говори со мной»! Но вот этот малыш растет. Все развитие ребенка будет полностью зависеть от того, и только от того, как реализуется сложная, многогранная его потребность в общении со взрослыми, а затем со сверстниками.

Основным средством общения является речь. Формирование речи - длительный процесс, встречающий на своем пути многие преграды. Ведь он связан с развитием различных сторон человеческой личности: психической, физической, умственной, эмоциональной и др.

Поэтому даже при нормальном развитии потребность в общении у детей возникает гораздо раньше, чем появляется речь. В этом заключается своеобразное противоречие в развитии младенца. Тогда он начинает изобретать различные формы общения, замещающие речь (указательные жесты, лепетные слова и др.), которые являются подготовительной ступенью к формированию речи.

Между, так называемым, безъязычным периодом и периодом, когда у ребенка складываются основные знания родного языка, существует период развития. Этот период принято называть автономной детской речью. Эта речь названа так, потому что она построена по своим собственным законам, отличным от законов построения настоящей речи.

Раньше, чем овладеть артикуляцией и фонетикой русского языка, ребенок овладевает какими-то рудиментами слов и рудиментами значений, не совпадающими с языком взрослых. Чтобы общаться с малышом, мы должны научиться понимать его речь. Например, ребенок говорит: «бо-бо» вместо «больно», «ту-ту» вместо «паровоз» или «ехать».

Автономная детская речь допускает общение, но в иных формах и иного характера, чем общение, которое становится возможным для ребенка позже. Эта речь выполняет основную генетическую роль - служит мостиком, по которому ребенок переходит от безъязыкового периода к языковому. Автономная детская речь - необходимый этап развития всякого ребенка, играющий существенную роль в его формировании.

У детей с синдромом Дауна, как и у многих других детей, этот период задерживается иногда на несколько лет, хоть все равно является очень значимым подготовительным этапом. Такая задержка связана с рядом причин: некоторое снижение слуха и зрения, слухового и зрительного внимания, понижение тонуса артикуляционных мышц, их тактильной чувственности, недостаточное развитие когнитивных способностей и др.

Пока происходит формирование всех этих способностей, необходимых для появления речи, функцию общения должны на себя взять другие средства. В доречевой период, как уже говорилось в предыдущей статье, огромную вспомогательную роль играют жесты, которые наряду с лепетными словами становятся средствами общения. Эти жесты не заменяют речь, а способствуют ее появлению.

Часто жесты ребенок придумывает сам, начиная от указательных и кончая условными жестами, принятыми только в этой семье. При дополнительном обучении детей с синдромом Дауна жестам, надо быть предельно осторожным и учитывать особенности индивидуального речевого и личностного развития ребенка и специфики его семьи.

Так, например, если малыш хорошо по подражанию повторяет слова и звуки, то в этом случае использование жестов как вспомогательного средства обучения речи не оправдано. Если же ситуация обратная, ребенку трудно непосредственно начать произносить звуки и слова, а жесты он повторяет без затруднений, то в этом случае они могут оказать неоценимую услугу.

В этой статье мы изложим некоторые принципы и правила обучения речи детей с использованием жестов. Будьте внимательны к своему ребенку и, применяя ту или иную рекомендацию, видоизменяйте ее, как подсказывает вам сам малыш.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

Жесты выполняют вспомогательную функцию и поэтому должны сопровождать естественную речь взрослого. Говоря с ребенком, не старайтесь каждое слово подкреплять жестом. Это будет дублировать речь. Выполняйте жест только главных слов в высказывании.

Например: «Дай (жест) мне, пожалуйста, зайца (жест)».

«Какой красивый дом (жест)».

ПРАВИЛО ВТОРОЕ

Такие жесты помогут привлечь внимание ребенка к объекту (зрительное внимание) и к речи взрослого (слуховое внимание).

При обучении жестам должен быть соблюден принцип наглядности, т е. жесты описывают (называют) конкретный предмет, находящийся перед ребенком, ситуацию, в которой он находится или которая ему хорошо знакома. Словарь жестов должен отвечать нуждам ребенка и семьи. Например, при игре с петушком мама перемещает игрушку и говорит: «Посмотри, в домик пришел петушок (жест)». Или, собираясь гулять, говорит: «Пойдем гулять (жест)». Используемые жесты должны быть понятными и функциональными для ребенка.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ

Обучение жестам предполагает способность ребенка к такой логической операции как обобщение. Так, например, жест «собака» означает не только живущую дома собаку, но и любую другую собаку тоже: пробежавшую мимо на улице, показанную по телевизору, игрушечных собачек и др. Поэтому обучение жестам должно стать не столько предметом отдельных занятий, хотя это важно, но, что существенно, жесты должны стать частью каждодневного общения с ребенком и естественно входить в это общение.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ

Способность детей с синдромом Дауна к жестам во многих случаях очевидна. Но все же мелкая моторика ребенка не достаточно совершенна. Поэтому жесты для обозначения тех или иных понятий, должны быть простыми для выполнения. Если же ребенок не может повторить жест, то любое, даже приближенное его выполнение должно поддерживаться взрослыми. Помогите малышу выполнить жест: положите свои руки на руки ребенка и воспроизведите жест его руками.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ

Выполняя жесты, постарайтесь побуждать детей к голосовым и артикуляционным реакциям. Можно использовать звукоподражательные слова на первом этапе. Например, «ко-ко-ко» (петушок), или упрощенное название предметов и игрушек, например, «киса» (кошка), «ляля» (кукла), «петя» (петушок).

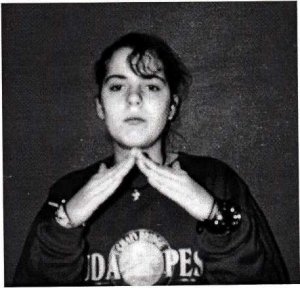

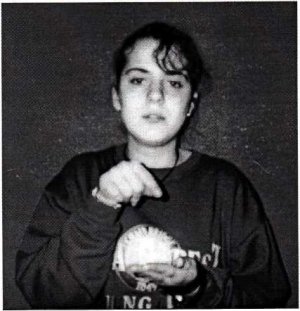

Хорошо, если характер движения артикуляционных органов при произнесении этих слов совпадает с характером выполнения жеста. Это послужит дополнительной стимуляцией речевых проявлений малыша. Например, жест «петушок» - имитация того, как петух клюет зерно,

хорошо соотносится со звукоподражанием петуху «ко-ко-ко», (каждый слог совпадает с движением руки, изображающий клюв). Жест «собака» - имитация раскрывающейся и закрывающейся пасти собаки совпадает с характером звукоподражания «ав- ав».

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ

Поддерживайте любое проявление звуковых реакций ребенка. Называйте правильно тот предмет, который обозначил ваш малыш. Если у него уже получается произнести слово одновременно с жестом, то повторяйте это слово за ребенком, но уже без жеста.

Глядя на вас, малыш тоже постепенно «уберет» жестовое исполнение слова и больше не будет в нем нуждаться, а слово останется и будет пополнять формирующуюся звучащую речь ребенка. Конечно, этими правилами не исчерпывается методика использования жестов в обучении речи детей с синдромом Дауна. Мы постараемся продолжать наши беседы в последующих номерах «Сделай шаг». Но тщательное, систематическое использование этих начальных правилах в повседневной жизни ребенка, в общении с ним поможет нашим детям быстрее овладеть речью.

.jpg)

.jpeg)

.jpg)