Опыт показывает, что существенные положительные сдвиги в социальной сфере чаще всего происходят благодаря инициативам «снизу», исходящим либо от людей, нуждающихся в поддержке, либо от специалистов, которые имеют желание и профессиональную подготовку для оказания адекватной помощи. Проводниками подобных инициатив не только на Западе, но с 90-х гг. прошлого столетия и в России являются общественные организации – объединения родителей, воспитывающих детей-инвалидов (или общественные объединения людей с ограниченными возможностями) и некоммерческие профессиональные организации. Это так называемый «третий сектор».

В тех переменах, которые происходят в сфере медико-социальной помощи и психолого-педагогической поддержки людей с синдромом Дауна в нашей стране, в частности, в Москве, роль гражданского общества проявилась особенно заметно. Созданная в 1993 г. Ассоциация Даун синдром, пожалуй, громче всех в те годы била тревогу по поводу удручающей статистики отказов от детей с синдромом Дауна и их бедственного положения в интернатах. В середине 90-х гг. был создан Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», который с течением времени стал одной из ведущих профессиональных организаций в области профилактики социального сиротства и оказания ранней помощи детям с синдромом Дауна. Важно отметить, что деятельность подобных некоммерческих организаций (НКО) оказывается наиболее эффективной в условиях конструктивного сотрудничества с государственными структурами.

За последние годы география объединений родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, значительно расширилась. Созданы и успешно действуют НКО в Москве, Московской области, Иванове, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Санкт-Петербурге. Недавно возникли и активно развиваются подобные ассоциации родителей в Екатеринбурге, Киеве, Севастополе, Баку.

Благодаря их активной гражданской позиции происходят изменения в региональном законодательстве, регламентирующем предоставление социальных и образовательных услуг данной категории населения, расширяются возможности для интеграции ребенка с синдромом Дауна в общество, меняется взгляд местного сообщества на проблему инвалидности.

Однако одного энтузиазма для решения столь серьезных задач явно недостаточно, необходимы ресурсы, и не в последнюю очередь финансовые средства. Привлечение средств – фандрайзинг – важное и нередко очень непростое направление деятельности НКО.

Желая лучше разобраться в этом вопросе и по возможности помочь другим НКО, редколлегия журнала решила опубликовать запись беседы, которую провела зам. главного редактора Наталья Грозная с директором по развитию Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Ириной Меньшениной.

Должна быть живая связь между тем, кому помогли, и тем, кто помог. Сами ведь некоммерческие организации, по большому счету, посредники. И мы должны не только выступать в роли просителей денег, но и способствовать диалогу

Н.Г.: Ирина, мы знаем, что Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» своими успехами в сфере привлечения финансовых средств (или фандрайзинга) во многом обязан Вам. Мы знаем также, что Вас приглашают проводить тренинги, мастер-классы, участвовать в международных конференциях и круглых столах. Между тем есть довольно много НКО, где в этом смысле дела обстоят не вполне благополучно. Не могли бы Вы поделиться с читателями нашего журнала своими соображениями относительно того, что именно в деятельности НКО и фандрайзеров, в частности, определяет успех?

И.М.: Мне кажется, что мы – люди начала этого века – представители уже второй, а может быть, даже третьей или четвертой волны фандрайзеров. Но это все равно начало начал по сравнению с развитым институтом фандрайзинга на Западе. Мы все новички, все еще зеленые, и тем не менее мы находимся в гораздо более выгодной ситуации, чем те, кто в 1990-х вообще все это раскачивал, сдвигал с места, порой ценой собственного здоровья. Они сделали «корневую» работу. Мы начали просить деньги семь лет назад, и для многих из тех, к кому мы обращались, было удивительно, что мы просим деньги. Тогда давали меньше, чем сейчас, но у тех, к кому мы обращались, все-таки уже было представление о том, что такое «третий сектор». Вероятно, поэтому нам, нашему поколению, проще уже говорить о технологиях.

Н.Г.: Технологии – это как раз, наверное, то, в чем часто нуждаются Ваши коллеги из других организаций.

И.М.: Да, нужны технологии и инструменты, а чтобы они работали – их найти-то не трудно, они есть, они на поверхности, – многим, кто к нам обращается, с кем я беседую, оказывается, необходимо сначала осмыслить свою роль или роль своего коллектива, или роли конкретных его членов, четко понять, что они должны делать. Вот я несколько раз пыталась начать тренинг (часто я работала с большими группами людей, которые приходили учиться фандрайзингу) с вопроса: кто из вас занимается только фандрайзингом или может четко сказать, что у вас есть под это строго отведенные звенья. И из 100% присутствующих поднимают руку, в лучшем случае, 30%. Остальные приходят получить какие-то знания в этой области, но в их функциональных обязанностях или в их собственных приоритетах нет строго отведенного времени для этой деятельности.

Н.Г.: Как правило, по крайней мере, поначалу, поиском средств занимались не специально обученные люди, а руководители, ведущие специалисты НКО – параллельно с основной работой. Это часто создавало и создает нервную обстановку, суету, а эффект не всегда получается таким, какого хотелось достичь.

И.М.: Здесь дело даже не в специфике образования. Человек с образованием педагога, журналиста, врача, кого угодно может заниматься фандрайзингом, если ему это нравится. Но он должен для себя четко разграничивать время. Вот сейчас я занимаюсь только фандрайзингом, соответственно, я превращаюсь в бизнесмена, в делового человека. А тут в ход идут совершенно другие рычаги, другие приемы, чем в основной профессии.

Н.Г.: Да, но тогда получается замкнутый круг. Ведь тому, кто этим будет заниматься или, как минимум; иметь такого рода обязанности и выделенное время, организация должна хорошо платить. За маленькое вознаграждение сейчас трудно найти хорошего фандрайзера.

И.М.: Это задачка про «курицу и яйцо» – что было раньше? Это естественный и тоже один из самых популярных вопросов, которые задают профессионалы или те, кто намерен заниматься фандрайзингом. Мы этот вопрос даже поставили на международной конференции в Праге. И я сейчас процитирую слова международного эксперта, а потом выскажу свое мнение. Его ответ был таким: надо найти деньги – может быть, занять, или сделать так, чтобы деньги внесли учредители, или договориться, что какое-то время люди будут работать бесплатно, но главное – необходим свободный начальный капитал. Как ни крути!

Н.Г.: Эта логика понятна.

И.М.: Эта логика применима! Вот женятся люди. Свадьба. Молодым дарят деньги на начало жизни. Или открывает человек собственный бизнес. Он идет в банк за кредитом или берет свои сбережения и на эти средства начинает дело. Это логично и нормально. И мы, работники НКО, ничем не отличаемся от обычных людей. Нам нужны свободные деньги. Сложность заключается в том, что первые российские фонды или организации были сформированы людьми, у которых, как правило, не было свободных денег, которые самое большее, что могли дать, – это свое время, силы, мозги. Что же нужно делать? Нужно так организовать время, интеллект, имеющиеся связи и договоренности, чтобы превратить их в свободные от конкретного целевого использования деньги. Что это такое? В моем представлении, из моего опыта, можно провести мероприятие и привлечь людей, которые дадут немного денег или много денег (в зависимости от мероприятия), и ты им не будешь обещать, что на эти деньги будет куплен конкретный медицинский прибор или конкретное средство передвижения для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Надо сразу оговорить, что финансы пойдут на развитие программы или проекта.

Н.Г.: Но тогда надо найти слова, чтобы правильно объяснить это донорам, то есть тем, кто дает деньги

И.М.: Слов в русском языке много. Можно сказать, например, «на работу такого-то центра». А работа – это и бухгалтер, и фандрайзер, и так далее. И чем больше у организации денег, свободных от целевого использования, тем шире ее маневры, тем больше у нее свобода выбора, кого нанять. И тут можно нанять фандрайзера. Или доплачивать фандрайзеру. То есть обретение свободных денег – решение задачи о том, как разорвать замкнутый круг.

Н.Г.: Тогда еще немного о фандрайзере, который только приступает к работе. Сколько времени, на Ваш взгляд, ему может потребоваться, чтобы лучше ознакомиться с тематикой данной НКО, попробовать разные подходы к привлечению средств, начать приносить деньги?

И.М.: Я бы сказала, приблизительно полгода. Некоторые уже через три месяца добиваются результатов: начинают приносить деньги, завязывают нужные знакомства. Но если через полгода нет и намека на то, что у этого человека будет успех, значит, не нужно больше ждать. Однако раньше, чем через полгода, по-моему, на человека давить нельзя. Если же работник пришел из другой организации, имел соответствующий опыт и связи, если этот человек уже фандрайзер, уже заявляет о себе как о специалисте, этот срок может быть короче.

Н.Г.: Мне кажется, Ирина, что для того, чтобы стать успешным фандрайзером, нужны и особые качества, которые не всякий человек обнаруживает в себе, скажем, с юности. Если да, то какие это качества?

И.М.: Если фандрайзер работает в НКО, он, во-первых, должен быть очень предан такой идее: все средства, которые он привлекает, идут на благотворительность. А во-вторых, это должен быть деловой человек, который придерживается принципа «время – деньги». То есть он понимает, что критерием его успешности, успешности работы его организации является количество привлеченных ресурсов. При этом не стоит думать, что все ресурсы – это только деньги; где-то волонтеры очень нужны, где-то товары и услуги. А где-то – да, только деньгами можно решить важный вопрос. Поэтому у этого человека – фандрайзера, – как и в любых продажах, эффективность измеряется привлеченными ресурсами. И это не самая приятная сторона работы, потому что ты находишься в стрессовой ситуации, под давлением ответственности.

Н.Г.: Имеет ли значение базовое образование?

И.М.: Не знаю… Хороший фандрайзер должен разбираться в маркетинге, в PR, в технологиях продаж. Для этого, может быть, неплохо пройти соответствующий курс. Однако важно понимать, что разница между классическими продажами и продажами в фандрайзинге заключается в том, что при классической продаже есть обмен: ты мне – я тебе. А в фандрайзинге этого нет. Здесь всегда присутствует третий – тот, в пользу кого этот обмен происходит. Зачем следует разбираться в маркетинге? Что имеется в виду? Человек должен понимать, как подать информацию, какой аспект проводимого мероприятия показать наиболее привлекательным образом, чтобы люди захотели в нем участвовать, как продвинуть определенную идею, проект. Тут и психология, и социология. Я не думаю, что есть какое-то преимущество одного образования перед другим. Однозначно одно – тут нужны очень хорошие коммуникативные навыки. Если человек интраверт, он не может делать ни френд-райзинг, ни фанд-райзинг. Эти люди должны быть экстравертами, они должны быть открыты миру, людям и идеям.

Н.Г.: Зависит ли выбор подходов к привлечению средств, типов мероприятий, организуемых фандрайзером, от того, чем именно занимается НКО и какой можно выстроить приоритетный список источников, с которыми фандрайзер может успешно работать?

И.М.: Список источников классический. В него, во-первых, входят гранты от государственных фондов или от государства, гранты от международных, национальных и других фондов. Второе – это частные лица. Третье – частный сектор, то есть корпорации, крупные компании… Отдельно можно отметить специально проводимые акции, но в акциях участвуют те же частные лица и тот же бизнес. А уже формат пожертвования каждый донор выбирает сам.

Что касается профиля деятельности организации и подходов к привлечению средств, то здесь корреляция невелика. Например, НКО занимается экологией. Экология – это воздух, которым дышит каждый. Это важно для всех – богат ты, беден, молод, стар, здоров или болен. В равной мере это касается каждого. В этой сфере, я думаю, доминирующей составляющей бюджета могут быть средства, привлеченные от частных лиц. Если в фокусе деятельности НКО дети или взрослые с ограниченными возможностями, либо пенсионеры – тут может быть расчет в основном на гранты, на работу с корпорациями. В каждом случае фандрайзер тестирует свои способности и ресурсы – свои и своей организации. Даунсайд Ап»может проводить определенные мероприятия в русле своих традиций (например, мероприятия из серии «Спорт во благо»), благодаря соответствующим умениям людей, которых мы подбираем для такой работы, плюс у нас есть коллектив, члены которого играют важнейшую роль – роль волонтеров. В других организациях может быть совершенно иной набор приемов. Может быть, у них есть веб-сайт, который превосходно привлекает средства через Интернет. Они могут дальше развивать это направление. Это вопрос технологии и личных качеств людей, участвующих в привлечении средств.

Н.Г.: Ирина, есть еще важный вопрос, который касается преодоления негативного отношения части общества к благотворительным фондам. Все-таки понятие «отмывание денег» существует в сознании людей, а для привлечения средств необходимо доверие.

И.М.: Доверие… Современное поколение фандрайзеров и тех, кто активно зарабатывает деньги на жизнь, отличается от поколения 90-х. В них память о крупных мошенничествах тех лет не так сильна. Я бы сказала, что у этого недоверия «хвост стал короче». Я думаю, здесь нельзя рассуждать глобально, поскольку, как сказал один эксперт на конференции в Санкт-Петербурге, рынки локальны. Вот есть у вас небольшая организация, есть у вас некий пул доноров и спонсоров, и ваше постоянство, и ваша преемственность – в корреспонденции вашей, в информировании заинтересованных лиц о том, что в фонде происходит, – вот эта обратная связь обеспечит понимание и привязанность людей именно к вашему фонду. Не надо думать обо всем и обо всех. Отвечайте за себя. Есть сто человек, которые вам помогают, – налаживайте контакты с ними. И если нас много и каждый из нас обрабатывает свой локальный рынок – свою делянку, – этот рынок становится потом крупнее, и людей, которые доверяют, становится больше. В общем, важно всегда иметь наготове историю успеха и историю своей результативности, которые дают возможность парировать аргументы тех, кто утверждает, что твои интересы – это только деньги.

… основная мотивация – это то, что помимо бизнес-задач, которые деловые люди ставят перед собой: имидж укрепить, в газеты попасть, сотрудников сплотить, на уровне персональном – это причастность к важному делу

Н.Г.: Вернемся к технологиям. Есть ли что-то, что может гарантировать выживаемость организации?

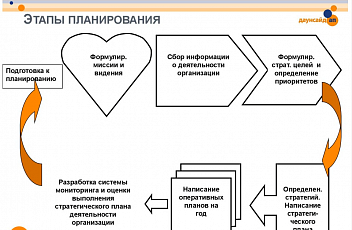

И.М.: Гарантировать никто не может. Но есть важное направление работы – планирование. Одним из первых я задаю слушателям семинаров вопрос: кто знает свой годовой бюджет? Отвечают так: сколько средств будет, на столько и сделаем. А логика должна быть обратной. Каков план действий на первый год? Посчитайте, сколько на это надо денег. Посвятите декабрь тому, чтобы проанализировать, что есть сейчас. Посчитайте, сколько денег нужно на следующий год. Посмотрите, откуда эти деньги могут прийти. И сразу будет заметно, что работы мы планировали на миллион рублей, а гарантировать приход миллиона рублей не можем. Давайте урезать часть программы, давайте не планировать что-то новое. Чем грешат НКО? Порождать идеи – это мы умеем, у нас это очень хорошо получается. Потом никто их не реализует, начинается разочарование, недовольство, руки опускаются. Поэтому нужно все начинать с планирования деятельности и обсчета этой деятельности, а не наоборот. На 180°Снадо развернуться. Необходимо, чтобы у руководителя было три бумажки: план работы, рассчитанный бюджет и табличка – откуда деньги приходят. И все станет понятно! И еще вот чем грешат мои коллеги. Есть такое ложное представление: если кто-то дал один раз крупную сумму, в другой раз денег не даст. Опять-таки – ровным счетом наоборот. Если человек один раз дал деньги, он уже заинтересован, чтобы дело продвигалось, развивалось.

Н.Г.: Это еще зависит от умения общаться с донором.

И.М.: Но ведь чтобы сказать «спасибо», много ума не надо. После окончания проекта прислать фотографии его участников, написать поздравительную открытку к празднику…

Н.Г.: Это простые и само собой разумеющиеся вещи, но не все, к сожалению, об этом вспоминают.

И.М.: Да, законы частной жизни забываются в работе. Встает какой-то барьер между донором и организацией. Вот друзьям мы позвоним, поблагодарим, открыточку напишем, на день рождения позовем. А законы жизни в нашей работе – те же самые… Так что, безусловно, стоит продолжать отношения с тем, кто однажды уже помог, причем не просто попросить денег еще раз. Необходимо наладить обратную связь: сообщать, что у нас происходит, как происходит. Раза три в год о себе напомнить не помешает. Слово «фандрайзинг» на конференции в Праге разложили на несколько вариантов. Один из них – фанд-райз, другой – френд-райз и третий – фан-райз. Прекрасное сочетание! Френд-райз: тебе нужны друзья, а не просто доллары. Донор должен быть другом. С друзьями надо общаться. А «фан» надо привносить в любое твое действие. Если раньше,мир поднимался и начинал собирать деньги в ответ на ужасающий фильм о положении в государственных учреждениях опеки, то сейчас этого не происходит, потому что все перекормлены негативной информацией. Люди жертвуют средства в расчете на возможности. Проблем много, но дают тем (и регулярно), кто умеет решать проблемы и демонстрирует это.

Н.Г.: Значит, от НКО требуются определенные усилия для демонстрации своих достижений?

И.М.: Да, однозначно. Эта информация не должна быть вычурной, дорогостоящей. Достаточно разослать письма с отзывами участников акции, с благодарностью какой-то семьи данному донору за то, что он помог решить их проблему, и приложить фотографию. Должна быть живая связь между тем, кому помогли, и тем, кто помог. Сами ведь некоммерческие организации, по большому счету, посредники. И мы должны не только выступать в роли просителей денег, но и способствовать диалогу. Вот в этом наша посредническая миссия. Но для этого нужно время, в том числе и на осмысление опыта.

Н.Г.: Как обстоят дела с мотивацией доноров? Насколько я знаю, у нас до сих пор нет закона о налоговых льготах для тех предприятий и бизнес-структур, которые жертвуют деньги на благотворительность.

И.М.: Да, и пока не планируется.

Н.Г.: Что же их подвигает?

И.М.: Мне кажется, что универсальной мотивацией для человека является личное участие в решении проблемы. Мы ему даем такую возможность, и ее не даст никто другой. Что происходит с людьми, которые дают деньги на детские операции? Они быстро отвечают на боль, потому что именно сейчас нужна помощь, которая спасет жизнь. Там мотивация донора очень простая: мои деньги, принесут пользу, так как сформировано доверие к конкретному фонду (если это фонд Чулпан Хаматовой, значит, она является гарантом честности; если это фонд газеты «Коммерсантъ», то там механизм такой, что твои деньги даже не в редакцию попадают, а напрямую семье или больнице). То есть, у каждого фонда есть свой механизм формирования доверия. Кто-то успешен, кто-то совсем не успешен – это уже зависит от способностей. Но основная мотивация – это то, что помимо бизнес-задач, которые деловые люди ставят перед собой: имидж укрепить, в газеты попасть, сотрудников сплотить – на уровне персональном – это причастность к важному делу и возможность гордиться тем, что я являюсь частью общей силы, которая эту проблему решает.

Н.Г.: И если посмотреть в исторической динамике – более охотно стал бизнес отзываться?

И.М.: Да, более охотно. В силу разных причин. В силу традиций, в силу положительных примеров, которые существуют… И потом компании, которые выходят на мировой рынок, хотят продавать свои акции. А прежде чем крупная российская компания сможет продать акции на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, их оценивают аналитики. Если компания социально ответственная, а под этим подразумевается и благотворительность, процент увеличения стоимости этих акций, стоимости всей компании значительно увеличивается. Кто-то называет 5%, кто-то 18%, кто-то 30% – но это все большие деньги. И компаниям становится выгодно потратить деньги на благотворительность. Потом их рейтинг повышается колоссально. Поэтому здесь и экономический стимул существует, и моральный. Но для отдельно взятого человека мотивация – это все-таки, я считаю, участие в решении проблем.

Н.Г.: Да, я слышала от бизнесменов, которые кому-то помогают анонимно: «А мне так легче жить».

И.М.: Конечно, человек стремится только к накоплению до какого-то определенного момента, а потом все равно задумывается и говорит: «Мне надо часть отдать».

Н.Г.: Но вернемся к тем организациям, которые только приступают к работе. Где бы Вы посоветовали приобрести первоначальные знания? С чего начать?

И.М.: С Интернета. Забить словосочетание «привлечение средств» или слово «фандрайзинг» в поиск, и сразу откроется достаточно много сайтов, которые нужно изучить и попробовать примерить на себя: что я могу? Сейчас это поле уже обжито, уже есть технологии, которые никто нигде не скрывает. Это раз. Во-вторых, есть Школа НКО. Надо с ней связаться и узнать, какие курсы в ней предлагают.

Н.Г.: Спасибо, Ирина! Если вам хочется что-то еще сказать читателям – представителям НКО, у Вас есть такая возможность.

И.М.: Мне кажется, что это очень ценно, очень классно, когда люди хотят объединиться для решения какой-то общей для них проблемы. И порой они не представляют себе, насколько это сложно. И в то же время нельзя опускать руки. Потому что сложно только поначалу. Очень важно, чтобы была группа единомышленников, чтобы у этих единомышленников была единая цель, и чтобы все было между ними обговорено заранее. Чтобы каждый, где бы он ни находился, говорил другим людям то же, что и его коллеги. Чтобы у всех было единое понимание: кто, зачем и что делает в данной организации. Не надо планировать очень много сразу. Надо сделать маленький пилотный проект, который протестирует запас прочности этой команды и выявит очень много новых проблем, каких-то не учтенных ранее моментов, дополнительных обстоятельств, которые надо тут же разобрать и откорректировать. То есть когда люди обдумывают, зачем они собираются и что хотят делать, надо проговаривать, как они будут это делать. В этом кардинальное отличие западных групп единомышленников от российских, потому что мы больше фонтанируем идеями, но прорабатывать их детально никто не считает нужным. И очень часто хорошие идеи теряются от того, что люди просто не имеют навыков планирования и управления.

Мне хочется всем пожелать удачи!