«Ребенок не может существовать в одиночестве, он по существу своему является частью взаимоотношений», – писал Д.В. Винникот [10]. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что благополучие психического развития ребенка зависит прежде всего от качества взаимодействия матери с ребенком. Для детей с особыми потребностями наличие постоянного, теплого, наполненного позитивными эмоциями контакта с матерью является еще более значимым, в связи с чем взаимодействие матери и ребенка для специалистов служб ранней помощи становится основным предметом диагностики, развития и – при необходимости – коррекционного воздействия.

Соответственно, для исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии особую значимость приобретает вопрос о факторах, обуславливающих особенности взаимодействия матери и ребенка. В данной работе представлены результаты исследования, направленного на изучение значимых для взаимодействия в диаде «мать – ребенок» психологических характеристик матерей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с синдромом Дауна.

Несмотря на распространенность данной аномалии[1], работ, посвященных детско-родительским отношениям в семьях, воспитывающих детей с синдромом Дауна, немного. Изучение взаимодействия родителей и детей младенческого и раннего возраста с синдромом Дауна показывает, что оно характеризуется нарушением подстраивания и очередности; также его специфика состоит в активном директивном поведении матери и пассивном, подчиняемом поведении младенца [15; 17 и др.]. С одной стороны, такая ситуация обусловлена особенностями психического развития младенцев с данной аномалией. При сравнении младенцев с синдромом Дауна с нормально развивающимися младенцами отмечены значимые различия: их вокализации, взгляд глаза в глаза, улыбка появляются позже и менее выразительны; их поведение во взаимоотношениях характеризуется непредсказуемостью и меньшей инициативностью; они хуже выражают свои побуждения и более уступчивы запросам матери [15].

С другой стороны, не исключено, что на ситуации взаимодействия сказываются и особенности поведения матери. Большинство матерей, дети которых имеют синдром Дауна, демонстрируют активный директивный стиль, в игре помещают детей близко к игрушкам, ориентируют, направляют внимание детей на игрушки (Crawley, Spiker, 1983; цит. по [17], 2004; Cicchetti, Beeghly, 1990, цит. по [15]). Инициатором общения в паре «мать – ребенок с синдромом Дауна», как правило, является мать, тогда как в диадах «мать – нормально развивающийся ребенок» – ребенок. «Поведение матери по отношению к ребенку с синдромом Дауна далеко от оптимального. Низкие способности обработки информации и ответной реакции ребенка, высокий уровень материнской стимуляции, нарушение подстраивания и очередности вокального взаимодействия не способствуют появлению социальных ответов со стороны ребенка…», – пишет Бергер (1990).

При этом в большинстве работ именно характеристики детского поведения рассматриваются как фактор, обуславливающий особенности взаимодействия, а поведение матери рассматривается как реакция на их специфику. С этой точки зрения родители детей с синдромом Дауна стараются компенсировать своими действиями низкую активность детей, и, в результате, образуется кольцо негативных взаимодействий [17].

Исследований, посвященных детско-родительским отношениям в контексте, выходящем за рамки непосредственного взаимодействия в диаде, значительно меньше. В специальной психологии существуют работы, посвященные выявлению специфики родительского отношения и воспитательных стратегий в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида[2]. Анализ этих работ показывает, что в семьях детей с особыми потребностями зачастую обнаруживаются гиперопекающая стратегия, авторитарно-отвергающий стиль воспитания, гипопротекция, то есть деструктивные стратегии воспитания, создающие препятствия для развития ребенка.

В данной статье мы представляем результаты своего исследования. В нем приняли участие 47 матерей, воспитывающих ребенка с синдромом Дауна от рождения до трех лет (группа ДС); в качестве контрольной группы обследовано 92 матери, воспитывающие нормально развивающихся детей того же возраста (группа НН)[3].

Изучение стилей родительского воспитания с помощью опросника PARI показало, что матери детей с синдромом Дауна описывают себя более демократичными, ответственными, заботливыми и заинтересованными по отношению к ребенку (шкалы, по которым обнаружены статистически значимые отличия от группы НН, представлены на рис. 1).

Полученные результаты представляются парадоксальными, поскольку свидетельствуют о том, что родительская позиция матерей, имеющих детей с синдромом Дауна, является более благополучной, чем когда дети «в норме». Более того, эти результаты расходятся с упомянутыми выше опубликованными в научной литературе данными.

Поиск объяснения обнаруженному несоответствию мы осуществляли, опираясь на предположение о том, что за спецификой воспитательных стратегий в отношениях матери с ребенком стоят специфические психологические особенности матери.

Во многих психологических направлениях считается, что в основе материнского поведения во взаимодействии с ребенком лежат некие психологические образования, регулирующие его и определяющие его особенности. Термины и определения, описывающие эти психологические образования, а также представления об их содержании, структуре и динамике зависят от теоретических ориентаций авторов. В отечественных подходах речь идет о «родительском отношении» [9], «родительской позиции» [19], «базовых качествах матери» [12], «психологической готовности к материнству» [1; 14]; в западных работах чаще всего используется термин «привязанность матери к ребенку» (M.S. Cranley, 1981; R.T. Mercer, 1986; M. Leifer, 1977; цит. по [2]).

В качестве модели для нашего исследования был взят теоретический конструкт «внутренняя материнская позиция» (ВМП), разрабатываемый на основе культурно-исторического подхода к развитию психики человека [11; 2 и др.]

Л.И. Божович, а вслед за ней Т.А. Нежнова (1988) понимают внутреннюю позицию как некое мотивационное образование, «систему потребностей и стремлений, (субъективно представленную в соответствующих переживаниях), которая, преломляя и опосредствуя воздействия среды, становится движущей силой развития у ребенка новых психических качеств» [7,16]. Внутренняя позиция субъекта, по Л.И. Божович, - это своеобразная форма самосознания, которая выступает как на уровне осознания, так и на уровне аффективного переживания, она отражает отношение субъекта к своей объективной социальной позиции, меру ее принятия и освоения, характер представлений о себе и отношениях с другими. В работе О.А. Карабановой (2002) понятие «внутренняя позиция» определяется как один из видов ориентирующих образов, включающий нормативный образ своей социальной позиции и ценностно-смысловую установку личности в межличностных отношениях. Ориентирующие образы выступают как форма отражения, принятия и освоения ребенком своей социальной позиции и выполняют функции планирования и регуляции собственной деятельности и общения [13].

Опираясь на данные положения, ВМП может быть понята как форма отражения, принятия и освоения женщиной своей социальной позиции матери, которая выполняет функции планирования и регуляции собственной деятельности и общения. В работе Е.Б. Айвазян (2005) было сформулировано предположение о структуре ВМП как иерархически организованной системы феноменов смысловой, когнитивной и эмоциональной природы. На основе личностного смысла материнства строятся образ себя как матери, образы ребенка и отношений с ним, которые постепенно «обрастают» определенными ожиданиями и представлениями, также на его основе оформляются родительские позиции и стиль воспитания. Смысл материнства и субъективное значение ребенка в жизни матери определяют также содержание эмоций, включенных в отношение к нему [2].

То есть образ себя в материнской роли и образ ребенка – это составляющие внутренней материнской позиции, которые организуют восприятие и понимание ребенка и себя, чувства по отношению к ребенку и себе и реальное поведение во взаимодействии.

Целью нашего исследования явилось изучение структуры и содержания ВМП у матерей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с синдромом Дауна, в частности, изучение образа себя как матери и образа ребенка.

В эмпирическом исследовании использовалась методика «Незаконченные предложения» (НП), которая разработана Г.А. Ариной и Е.Б. Айвазян. В качестве инструмента, позволяющего «обойти» работу защитных механизмов и фактора социальной желательности ответа, авторами методики был использован прием управляемой проекции, который предложен В.В. Столиным (1981; 1983). Суть этого приема состоит в сопоставлении ответов, приписанных персонажу, синтезированному по данным теста MMPI, и ответов, в которых «прямо» предъявляется собственная позиция. Такое сопоставление позволяет изучить как неосознаваемые ценности, так и декларируемые. Тест состоит из 27 незаконченных предложений, составляющих 9 шкал, объединенных в 3 блока: 1) содержание смысловой сферы (шкалы «Смысл жизни», «Смысл семьи», «Смысл замужества» и «Смысл материнства»; всего 12 незаконченных предложений); 2) эмоционально-ценностное отношение к ребенку (шкалы «Отношение к ребенку сейчас», «Ожидания относительно ребенка в будущем»; 6 предложений); 3) эмоционально-ценностное отношение к себе (шкалы «Отношение к себе в материнской роли», «Оценка себя глазами мужа», «Оценка себя глазами детей»; 9 предложений).

Ответы испытуемых были подвергнуты контент-анализу, то есть все ответы, в зависимости от их содержания, включены в определенные категории, которые впоследствии были разделены по темам «Образ себя как матери» и «Образ ребенка». В контексте темы «Образ себя как матери» были выделены: ценностные социальные роли испытуемых (например, роли матери, жены, хозяйки, лидера); ценностные функции (например, забота, понимание, самоотдача); предельные ценности (например, счастье, здоровье, благополучие); ценностные качества (например, активность, мягкость, доброта, оптимизм); семантическое оформление эмоционально-ценностного отношения к ребенку, то есть описание матерью своего отношения и своих чувств к ребенку (например, любовь, нежность, ласка, радость, тревога, гнев). В тему «Образ ребенка» включались ценностные качества ребенка (например, его активность, успех, здоровье, личное благополучие). Дальнейшая обработка результатов проводилась с помощью частотного, факторного и корреляционного анализа.

Результаты эмпирического исследования позволили описать специфику образа ребенка в группе ДС по сравнению с группой НН.

Первый обнаруженный феномен касается результатов анализа иерархии ценностных качеств ребенка. Обнаружено, что на первом месте в обеих группах находится значимость социальных достижений ребенка. То есть рождение ребенка с синдромом Дауна не изменяет внутренней ориентации матери на социальную успешность ребенка. Но в группе ДС, в отличие от группы НН, на приоритетные позиции в иерархии ценностных ожиданий, наряду с социальной состоятельностью, попадают характеристики субъективного благополучия ребенка – его личное счастье, удовлетворенность и внутренний комфорт.

Второй феномен касается того, что для матерей детей с синдромом Дауна (в отличие от испытуемых группы НН) такая характеристика, как «Послушание», не является значимой (ее частота составляет всего 8,5%, тогда как в группе НН – 38%, р≤0,05). Объяснений данному факту может быть несколько. Послушание в системе ценностных ожиданий подразумевает несколько смыслов. С одной стороны, послушание – это «инструмент» воспитания, в соответствии с содержанием распространенных социальных стереотипов – это необходимая предпосылка для «выращивания» в ребенке положительных личностных качеств и обеспечения социальных достижений. Снижение значимости послушания в этом смысловом контексте может свидетельствовать, например, о том, что социальный успех воспринимается как недоступный, и необходимость в послушании как в способе его достижения отпадает. Однако такому предположению противоречит высокая значимость социальных достижений в иерархии ценностных качеств ребенка. Следовательно, можно предположить, что у мам детей с синдромом Дауна изменяется представление о способах достижения социального успеха, например, в качестве способа развития в ребенке социально значимых качеств может рассматриваться как раз личностное благополучие и внутренний комфорт.

… в ситуации воспитания ребенка с синдромом Дауна… значимым становится не только соответствие ребенка социальным требованиям, но и удовлетворение его внутренних, психологических потребностей

С другой стороны, послушание – это характеристика «удобства ребенка для родителей», его предсказуемость и управляемость. Следовательно, снижение значимости послушания в группе ДС может свидетельствовать о признании собственной воли ребенка («имеет право быть неудобным для родителей»). Основания для такого изменения в системе ценностей также могут быть разными: или родители детей с синдромом Дауна по каким-то причинам более демократичны, или они более снисходительны, поскольку дефект ребенка заставляет их не требовать от ребенка «нормативного» поведения и даже «опустить руки».

Кроме того, «послушный ребенок» – это свидетельство успешности женщины в ее материнской роли, эффективности ее воспитательных стратегий или даже знак ее большого вклада в воспитание ребенка. Снижение ценности послушания в этом контексте может говорить о том, что для мам детей с синдромом Дауна материнская успешность либо представляется недосягаемой, либо изменяются ее критерии. Косвенно подтвердить одно из этих предположений могут результаты исследования самооценки: в первом случае можно ожидать снижения самооценки, а во втором – нет. Наши данные, полученные по методике Дембо-Рубинштейн[4], показывают, что снижения самооценки в группе ДС не наблюдаются (кроме шкалы «Счастье»), следовательно, в группе ДС послушание перестает быть для женщины значимой характеристикой эффективности в родительской роли. Возможно, и эту функцию начинает выполнять личностное благополучие ребенка.

Таким образом, в ситуации воспитания ребенка с синдромом Дауна образ ребенка и система ценностных ожиданий, адресованных ему, в значительной мере трансформируются – значимым становится не только соответствие ребенка социальным требованиям, но и удовлетворение его внутренних, психологических потребностей. Можно сказать, что происходит изменение позиции в детско-родительских отношениях – от «субъект-объектных» отношений к «субъект-субъектным». По-видимому, именно это изменение и находит отражение в трансформации представлений о воспитательных стратегиях.

Можно предположить, что это результат деятельности специалистов, осуществляющих социально-психологическую и педагогическую поддержку семей. В нашем исследовании принимали участие в основном семьи, получающие помощь в специализированном Центре ранней помощи детям с синдромом Дауна «Даунсайд Ап» (г. Москва) и в Центре Специального Образования Самарской области. Деятельность данных центров направлена на организацию успешного включения в общественную жизнь детей с синдромом Дауна и их семей.

Полученные результаты позволяют предположить, что воздействие служб найдет свое отражение и в системе ценностных ожиданий женщин, адресованных ими себе в материнской роли. Для проверки этого предположения было предпринято исследование специфики образа себя как матери в группе ДС по сравнению с группой НН.

Первый феномен, в котором проявляется специфика группы ДС, обнаружен при изучении структуры ценностей, связанных с самореализацией.

Специфика группы женщин, воспитывающих ребенка с синдромом Дауна, заключается в том, что в ней отсутствуют высокочастотные сочетания категорий: в результатах этой группы обнаружено меньшее количество корреляционных связей. Следовательно, ценностное пространство участниц этой группы высоко индивидуально.

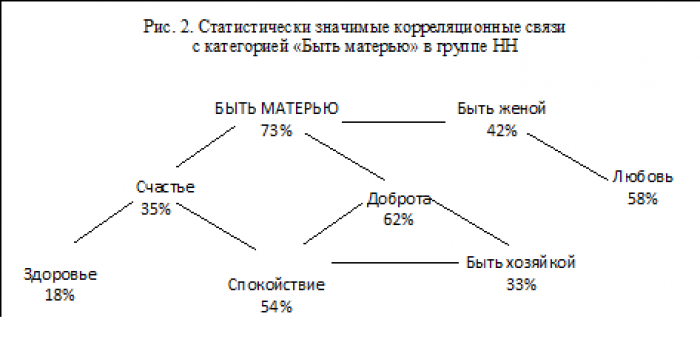

Категория «Быть матерью» в этой группе не имеет ни одной статистически значимой корреляции, тогда как в группе НН эта категория становится центром целого паттерна категорий (см. рис. 2).

Положительные корреляционные связи, обнаруженные в результатах группы НН, позволяют говорить о том, что если женщина ориентирована на реализацию себя в материнской роли, то для нее ценными также являются роли хозяйки и жены, проявление внимания к мужу и возможность опереться на близкого человека, а также такие ценностные качества, как доброта, спокойствие, счастье, забота, любовь.

В противоположность этому у женщин, воспитывающих детей с синдромом Дауна, общий для группы стереотип самореализации отсутствует.

Такая же ситуация наблюдается при анализе ценностей, связанных с профессиональной самореализацией. В результатах группы ДС нет статистически значимых корреляций с категорией «Профессиональная самореализация», а для испытуемых группы НН профессиональная самореализация является составляющей ценностного паттерна, в который также входят ценности лидерской, авторитетной и наставнической позиции, успешности, внимания, уделяемого ребенку, а также таких качеств, как честность, самостоятельность и активная позиция (см. рис. 3).

Таким образом, для испытуемых группы НН профессиональная самореализация является частью образа жизни, в котором, наряду с «внесемейными» ролями, есть роли, адресованные непосредственно ребенку (быть примером, быть наставником), что обеспечивает баланс самореализации в семье и в работе.

У испытуемых группы ДС снова нет общего для группы стереотипа профессиональной самореализации. Данный факт также дополняется результатами частотного анализа, который показал, что категория «Профессиональная самореализация» испытуемыми группы ДС употребляется реже, чем испытуемыми группы НН (p<=0,05).

Эти данные позволяют увидеть, что в группе НН существует общий для группы способ представления о самореализации в материнской роли и в профессии. Эти две, несомненно, ключевые позиции в самореализации женщины сопровождаются определенными ожиданиями и представлениями о связанных с этими ролями качествах и функциях. В группе матерей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, отсутствует не только нормативный способ (способ, обнаруженный в группе НН) определения содержания этих социальных ролей, но и вообще какой-либо общий для данной группы. Этот факт позволяет сформулировать две гипотезы для его объяснения. Во-первых, возможно, что в группе ДС эти – «нормативные» – стратегии определения социальных ролей разрушаются в связи с рождением особого ребенка. Во-вторых, возможно, что в группе ДС стратегии определения социальных ролей запаздывают со своим формированием по сравнению с матерями из группы НН. Для проверки описанных выше гипотез мы сопоставили наши данные с данными, полученными при исследовании ценностных социальных ролей на этапе беременности. Результаты исследования, проведенного Е.Б. Айвазян (2005), позволяют отклонить второй вариант объяснения: уже на этапе беременности (при неотягощенной беременности) обнаруживаются достаточно сформированные, общие для группы способы описания самореализации в материнской и профессиональной роли, схожие с полученными нами в контрольной группе. Следовательно, рождение ребенка с синдромом Дауна делает недоступными привычные стереотипные способы самореализации в материнской и профессиональной роли, заставляет женщин искать свое собственное решение, переопределять как содержание этих ролей, так и способы их сочетания.

Второй феномен, обнаруженный при сравнении групп ДС и НН, касается результатов анализа расхождений между прямыми ответами (когда испытуемая отвечала «за себя») и косвенными (когда испытуемая отвечала за портрет, составленный по ее результатам теста MMPI). Содержание этих расхождений позволяет оценить, как преобразуются ценностные ориентации при их осознавании и прямом предъявлении.

В обеих группах преобразование ценностных ориентаций заключается в преуменьшении лидерских стремлений. В таком направлении содержательной трансформации ценностных ориентаций, по-видимому, отражается следование социально одобряемой установке, в соответствии с которой женщина с ребенком раннего возраста не должна стремиться к самореализации в активных, «руководящих» социальных ролях.

Однако в группе ДС действие фактора социальной желательности ответа выражено в гораздо меньшей степени. В группе НН на декларируемом уровне, во-первых, преувеличивается значимость семейных ролей – матери, жены и хозяйки (частоты соответствующих категорий в прямых ответах значимо выше, чем в косвенных). Во-вторых, в этой группе преувеличивается значимость таких ценностных функций, как внимание, уделяемое мужу, забота, любовь, понимание и самоотдача. В-третьих, преувеличивается значимость «пассивных» личностных качеств – спокойствия и терпения.

В группе ДС этого не происходит, то есть испытуемые группы ДС не стараются показаться более кроткими и «семейно-центрированными», чем есть на самом деле. Более того, для матерей группы ДС оказываются более значимыми, чем «в норме», такие личностные качества, как оптимизм и активность (эти категории в группе ДС встречаются значимо чаще как в прямых, так и в косвенных ответах), и ценность этих качеств не «скрывается», как в группе НН.

Возможно, данный факт объясняется тем, что жизненные проблемы, связанные с рождением ребенка с синдромом Дауна, не оставляют психологических сил на попытки соответствовать социальным ожиданиям. Оптимизм и активность при этом являются определенным механизмом совладания с трудностями, поэтому стремление обладать этими качествами может быть предъявлено прямо.

Однако более правомерным представляется другое объяснение: зависимость испытуемых от социальных ожиданий оказывается менее выраженной потому, что внятная система социальных ожиданий, адресованных матери особого ребенка, отсутствует. Более того, дефицит ценностных ориентиров, сформулированных обществом, может отчасти обуславливать «размывание» внутренних стратегий самореализации, обнаруженное нами при анализе ценностных ориентаций.

Анализ расхождений между прямыми и косвенными ответами в группе ДС позволяет обнаружить влияние специфического стереотипа, существующего в обществе и касающегося матерей особого ребенка.

Так, при прямом описании предельных ценностей[5] в группе НН преувеличивается значимость счастья, а при прямом описании своих чувств к ребенку испытуемые группы НН преувеличивают переживания любви, нежности и радости (частоты этих категорий в прямых ответах, по сравнению с косвенными, значимо увеличиваются, p<=0,05). В группе ДС этого не происходит; кроме того, в косвенных ответах этой группы выражается больше любви и нежных чувств к ребенку, чем в группе НН.

Объяснения по поводу меньшего действия фактора социальной желательности ответа, предложенного выше, уже недостаточно. Возможно, здесь начинает действовать социальный стереотип, который не дает возможности признавать позитивные чувства в ситуации рождения ребенка с генетической аномалией, даже если они и есть.

Таким образом, образ себя в материнской роли также имеет определенную специфику. «Нормативный» идеал самореализации в роли матери, складывающийся еще в период беременности или даже до ее наступления, перестает функционировать. В связи с появлением особого ребенка созданная к моменту родов модель материнства разрушается или отвергается, и в первые три года жизни ребенка новая модель, общая для данной категории женщин, не складывается. Можно предположить, что это происходит в связи с отсутствием определенной системы социальных ожиданий, адресованных матери особого ребенка, а также в силу противоречий, существующих между общественными ожиданиями и просвещением со стороны служб ранней помощи. Во-первых, службы призывают матерей к активной и ответственной позиции, а общество требует подчинения и зависимости от семьи, специалистов и обстоятельств. Во-вторых, службы призывают матерей к эмоциональному контакту с ребенком, насыщенному радостью и оптимизмом, а общество навязывает матери особого ребенка стереотип «тяжелой судьбы», в котором позитивные переживания невозможны. Очевидно, что отсутствие в социальном пространстве непротиворечивых представлений о необходимых материнских качествах и об адекватном материнском поведении создает для женщины необходимость нового ценностного самоопределения, а эта задача не всегда доступна для самостоятельного решения.

Следовательно, работа служб ранней помощи должна быть направлена не только на формирование «положительного образа ребенка с синдромом Дауна», но и на изменение системы ценностных ориентаций у родителей, воспитывающих особого ребенка. Для решения этой задачи требуется не только информирование, обучение и глубинная психотерапевтическая работа, но и изменение социальных стереотипов в обществе – создание положительной модели матери особого ребенка и, в целом, его семьи.

Литература:

- Авдеева Н.Н., Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Изучение психологической готовности к материнству как фактора развития последующих взаимоотношений матери и ребенка // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты: Материалы Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов в области гуманитарных наук (1994 г. Философия. Психология.). – М., 1996.

- Айвазян Е.Б. Развитие телесного и эмоционального опыта женщины в период беременности: Дисс. … канд. психол. наук. – М., 2005.

- Айвазян Е.Б., Одинокова Г.Ю., Павлова А.В. Любовь по правилам и без, или особые ли матери у особых детей? // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 9.

- Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: Учебное пособие для студентов сред. спец. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

- Алехина А.В. Особенности психического развития детей с синдромом Дауна: Дисс. … канд. психол. наук. – СПб., 2000.

- Багдасарьян И.С. Межличностные отношения в семье, имеющей умственно отсталого ребенка: Дисс. … канд. психол. наук. – Красноярск, 2000.

- Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

- Борисовская О.Б. Психотерапевтическая работа с семьями тяжело больных детей // Конгресс по детской психиатрии: Материалы конгресса. (25–28 сентября 2001 г.). – М.: РОСИНЭКС, 2001.

- Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения: Дисс. … канд. психол. наук. – М.: МГУ, 1987.

- Винникот Д.В. Семья и развитие личности. Мать и дитя. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2007.

- Захарова Е.И. Особенности эмоциональной составляющей детско-родительского взаимодействия // Журнал практического психолога. – 1997. – № 4.

- Исенина И.Е. Понятие «базовые качества матери» // Материнство. Психолого-социальные аспекты (норма и девиация). – Иваново, 2002.

- Карабанова О.А. Социальная ситуация развития ребенка: структура, динамика, принципы коррекции: Дисс. …д-ра психол. наук. – М., 2002.

- Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. – 2000. – № 5.

- Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. – СПб., 1998.

- Нежнова Т.А. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Вестн. Моск. Ун-та. – Сер.14. – Психология. – 1988. – № 1.

- Панарина Л.Ю. Психологическая коррекция взаимодействия младенцев с синдромом Дауна и их близких взрослых: Дисс. … канд. психол. наук. – Самара, 2004.

- Пронина Н.Н. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с проблемами развития // Особый ребенок: исследования и опыт помощи: Материалы семинара «Организация службы социально-психологической помощи детям с острой школьной дезадаптацией и их семьям» (Москва, 4–7 мая 1998 г.) / Под ред. А.А. Цыганок. – М.: Центр лечебной педагогики; Теревинф, 1998. – Вып. 1.

- Спиваковская А.С. Как быть родителями. – М.: Педагогика, 1986.

- Ткачева В.В. Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии: Дисс. … канд. психол. наук. – М., 1999.

[1] Среди новорожденных частота появления синдрома Дауна составляет в среднем 1:600 - 900, а при возрасте матери, превышающем 45 лет, - 1:32.

[2] Эти работы выполнены не только на материале генетических аномалий, но и на основе данных по другим категориям детей. Исследования проводились в семьях, воспитывающих слепых детей, умственно отсталых детей, детей-инвалидов школьного возраста, имеющих сложные множественные дефекты психического и физического развития, тяжело больных детей (В.В. Ткачева, 1999; Л.И. Аксенова, 2001; С.М. Хорош, 1991; Н.Н. Пронина, 1998; И.С. Багдасарьян, 2000; О.Б. Борисовская, 2001 и др.).

[3] Возраст испытуемых обеих групп – от 18 до 44 лет.

[4] С помощью методики Дембо-Рубинштейн (С.Я. Рубинштейн, 2000) анализировалась самооценка матерей детей с синдромом Дауна по шкалам: Здоровье – Привлекательность – Успех – Характер – Ум – Самочувствие – Счастье.

[5] Например, в ответах на НП «В жизни для такой женщины важнее всего…» или «Вполне возможно, самым большим несчастьем для такой женщины было бы…».