Село Давыдово, о котором мне хочется вам рассказать, находится в Ярославской области, между Ростовом и Угличем, не очень далеко от Борисоглебска.

В XYIII–XIX веках на праздничные службы сюда съезжались крестьяне из шести окрестных деревень. Пятиглавое церковное здание было немаленьким даже по городским масштабам, в нем была летняя и зимняя (отапливаемая) части, высоко поднималась колокольня... Но в 1935 году храм был закрыт, купола и кресты снесены. Одно время в бывшем храме крутили кино, потом приспособили его под склад. В трапезной неподалеку устроили клуб, а здание церковно-приходской школы долгое время еще оставалось школой, уже советской.

Во второй половине прошлого века село постепенно приходило в упадок, несмотря на построенную здесь большую типовую ферму. Церковное здание окончательно забросили, оно не годилось уже даже под склад. В конце девяностых весь церковный комплекс находился в безнадежном состоянии. В бывшей трапезной сгнила и провалилась крыша. В храме смесь перепревших конструкций доходила до подоконников, на ней росли кусты. На крыше выросли деревья, вокруг центрального купола разрушилась кровля, под угрозой скорого разрушения был и сам свод. В алтарной части своды внутри покрылись мхом и частично обвалились.

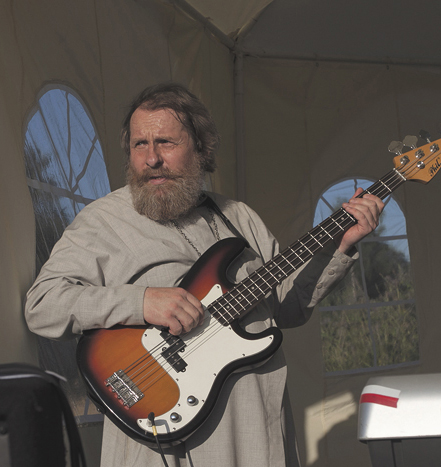

В середине девяностых сюда переселился с семьей Владимир Климзо – мастер музыкальных инструментов, да и вообще мастер на все руки. Сын известного московского переводчика, он уехал из столицы, чтобы поселиться там, где можно что-то сделать, и выбрал Давыдово. А потом, по его инициативе, началось восстановление храма.

Осенью 1998 года начались субботники по уборке мусора из летней части храма – силами живущих в селе христиан. Весной 1999-го началась реставрация. Нашлись бизнесмены, готовые выделить на это какие-то суммы. Нашлись добровольцы, готовые приехать на помощь. Осенью подняли купола. На следующий год восстановили крышу алтаря. Еще через год настелили полы в зимней части храма. В 2003 году подняли крест на колокольню...

Когда в 2009 году я в первый раз приехал в Давыдово проводить инклюзивную литературную студию и похвалил мелодичный звон колоколов, меня повели на колокольню и показали висящие там... старые газовые баллоны. «Просто батюшка их в терцию нарезал», – пояснили мне. Да, батюшка хорошо разбирается в музыкальных инструментах – ведь настоятелем храма стал... Владимир Климзо. Но удивительные события в Давыдове на этом не кончились.

В 2005 году был образован фольклорный ансамбль «Улейма», в котором участвовали и жители окрестных деревень. На всероссийском фестивале в Санкт-Петербурге ансамбль занял первое место. Восстановили ферму, сельский водопровод.

Летом 2006 года первый раз пригласили пожить в селе несколько семей с детьми-инвалидами. С тех пор каждое лето в Давыдово приезжают такие семьи и волонтеры, которые помогают им вместе с членами прихода. Постепенно расширяющийся городок вагончиков и палаток для этих летних гостей стали называть «лагерь».

Осенью 2006 года начал работать приходской детский сад – чтобы мамы могли свободнее заниматься интересными и полезными делами. Началась работа с неблагополучными подростками – открылся своего рода интернат, только с полноценной жизнью в общине. В Давыдове стали находить приют люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В мае 2007 года вышел первый номер приходской газеты «Преображение», которая много лет рассылается по всей России – бесплатно – тем, кто заинтересовался давыдовской жизнью. В августе открылась восстановленная трапезная, где готовят еду на всю общину. Там же стали питаться и приезжающие в лагерь. Осенью на основе ансамбля «Улейма» был создан Центр традиционной культуры, где собирают, осваивают и внедряют в жизнь общины то, что копилось в народе веками. Начала работать приходская начальная школа...

Каждое звено этой цепочки дел, невероятно масштабных для небольшой общины, заслуживает отдельного внимания. Но присмотримся лишь к одному из них – к особому, нелагерному, лагерю.

Нелагерный лагерь

С 2006 года у давыдовской общины появилось новое измерение жизни, которое здесь условно называют «лагерь». Это никак не лагерь в обычном смысле слова – где детей пестуют и развлекают особые педагоги и вожатые. Это созданная приходом гостеприимная площадка для семей с детьми, которых называют «особыми», позволяющая им пожить полноценной жизнью. Жизнью, полной посильной работы, сердечного общения, интересных занятий, а главное – участия в той особой атмосфере духовного восприятия мира, которую задают здесь люди, восстанавливающие храм. Ведь это не только ремонт церковного здания... Впрочем, никаких конфессиональных требований участникам лагеря не предъявляют. Можно быть и неверующим, и инаковерующим – никто в этом не упрекнет. А тем, кто заинтересовался православием, ответят на все вопросы и расскажут о многом – ведь здесь этим живут.

Здесь удалось создать благоприятную среду для тех необычных людей, которых уверенно можно назвать людьми преодоления. Ведь и особые дети, и их родители живут в поле ежедневных трудностей – психологических, физиологических, социальных... Сама возможность на время вырваться из этого круга многочисленных трудностей становится для них значительным ободрением. Но нередко они находят здесь, в Давыдове, и то, чего не искали: новый разворот своей судьбы.

Это относится и к каждому, кто приезжает сюда волонтером, чтобы поучаствовать в жизни лагеря. Ведь каждый день такого участия помогает понять что-то важное о себе самом и о том, кем ты можешь быть в этом мире.

Лагерь находится в постоянном развитии – благодаря и деятельности прихода, и волонтерам, и самим родителям, и различным спонсорам, принимающим участие в поддержке существования и развития лагеря.

Чтобы между вагончиками и палатками лагеря можно было свободно передвигаться в дождливую погоду, проложили деревянные настилы. Появился вагончик с душевыми кабинками и ванной, со стиральными машинами и медицинским кабинетом. Завели лошадей – для иппотерапии, очень полезной детям-инвалидам. Сначала лошади находились на общей ферме, но потом построили конюшню с плацем для занятий возле лагеря. Оборудовали большой летний павильон для игр в дождь и родительских чаепитий поздним вечером...

Волонтеров, помогающих приехавшим семьям, находится немало: взрослые, молодежь, подростки, – хотя все равно их всегда меньше, чем хотелось бы. Каждая смена теперь начинается со школы волонтеров, которым нужен не только энтузиазм, но и определенная подготовка. Им помогают и беседы с батюшкой, и общение с опытными волонтерами, и сам непосредственный контакт с людьми преодоления.

Особые дети, которые приезжают сюда, и их родители, включаясь в общую жизнь, становятся важными ее составляющими, показывают пример мужественного отношения к своим трудностям и ограниченным возможностям. Доброжелательность и солнечная улыбка ребенка с синдромом Дауна, мужество в каждом физическом усилии колясочника с ДЦП, удивительные стихи немой аутистки, чуткие рисунки подростка, способного сказать лишь несколько слов, эмоциональные порывы почти слепого или глухонемого ребенка... Нужно быть рядом, вместе есть и работать, вместе играть и участвовать в череде занятий, чтобы по-настоящему пережить все это.

У жизни лагеря много разнообразных сторон. Фольклорные игры и «Веселые старты», традиционные вечерки и праздничные гуляния, встречи утром и вечером на чтении и пении правила в храме; канистерапия с ее веселыми и мудрыми «солнечными псами»; походы по субботам к колодчику блаженного Иринарха; поездки в Углич, Борисоглебск, Ярославль, Мышкин; посещение музеев, храмов и монастырей; общие спектакли и концерты в конце смены, футбольные сражения, песни у костра, общинные чаепития после воскресной службы, и... и... и...

Но расскажу об инклюзивной литературной студии. Чтобы вести ее, я и приехал сюда в качестве волонтера вот уже девятый раз.

Инклюзивная литературная студия

Слово «студия» происходит от латинского «учиться». Но это не школа, с ее дисциплиной и обязательной программой – одной для всех.

Наша студия начала работать в июне 2009 года. С тех пор она проходит каждый год, в первую смену лагеря. За это время в работе студии смогли поучаствовать около 320 человек. Некоторые были лишь на одном занятии, другие – на многих. Кто-то занимался и все девять июней.

Занимаемся в трапезной, недалеко от храма. Отсюда и название «У храма»: простое, но полное разных смыслов. Иногда, если трапезная занята, находим другое место, даже порою на улице – в хорошую погоду. Но храм виден отовсюду, так что мы всегда рядом с ним. Религиозным воспитанием мы на студии не занимаемся. В Давыдове христианство повсюду рядом, как и храм. И разве можно учиться владению словом вне внимания к чудесам творения, к силовым линиям судьбы, к присутствию Творца в нашей жизни?..

Опишу несколько «линий» участников студии.

Первая линия – особые дети. Это и просто дети с разного рода проблемами, и выросшие дети, то есть взрослые, но с разной степенью задержки психического развития или с другими сложностями, с другими диагнозами, о которых мы, разумеется, здесь не вспоминаем. Детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, шизофрения – это не препятствие заниматься сочинительством. Наоборот, это та логотерапия, лечение смыслом, основоположником которой стал Виктор Франкл. Многие из особых детей участвовали в занятиях сами. Тем, у кого были трудности с письмом или с речью, помогали сопровождающие.

Вторая линия – волонтеры: взрослые или подростки.

Третья линия – местные. Прежде всего дети и подростки.

Четвертая линия – родительская, тоже очень важная. Не только потому, что один из родителей (почти всегда мама) становится сопровождающим для ребенка, его постоянным помощником. Участие родителей в работе студии подчеркивает творческое равноправие поколений, индивидуальную значимость общих студийных занятий.

К сплетению этих разнообразных линий надо добавить разновозрастной состав занятий (хотя формально группы делились на «младших» и «старших», но каждый сам решал, куда приходить). Неоднородный состав делает занятие особенно интересным и импровизационным – ведь обратиться нужно к каждому, а не просто к «аудитории». Старшие и младшие, особые и обычные, местные и приезжие – все они плодотворно влияют друг на друга и вносят свою лепту в общий ход занятия.

К чему располагает сочинительство

Один из главных принципов работы литературной студии можно сформулировать довольно парадоксально: коллективный поиск индивидуального самовыражения. Это означает, что наши занятия не должны вести к стандартизации средств самовыражения в сочинительстве. Самобытный подход приветствуется, попытки подражания мягко амортизируются.

На занятиях подчеркивается, что каждый участник обладает своими особенностями и личным опытом, что позволяет ему быть неповторимым автором. Это означает также индивидуальный подход к каждому участнику со стороны ведущего. За время занятия ведущий должен стараться вступать в контакт с каждым из участников, чтобы тот чувствовал, что занятие ориентировано и на него персонально.

Овладение письменной речью должно располагать любого человека к осознанию своего творческого потенциала и своей оригинальности. Но важно дать ему инструменты для этого и растормошить, побудить к использованию этих инструментов. Поэтому общая методика называется «тормошение жанрами». В ее основе лежит ряд так называемых полезных жанров – небольших по масштабу и легко осваиваемых. Кроме того, осуществляется поддерживающее соучастие в освоении этих жанров. Прежде всего это метод поддерживающих вопросов, задающий конструктивный путь для творчества в рамках того или иного полезного жанра. Затем вступает в действие метод поддерживающего редактирования, обеспечивающий ввод произведения в компьютер с устранением грамматических ошибок при полном сохранении авторской интонации. После рабочей распечатки текста и проверки его автором (с возможным внесением поправок) мы переходим к поддерживающей публикации произведений студийцев в стенной газете, доступной для чтения всем.

«Тормошение» участников со стороны ведущего может принимать те или иные формы, но невозможны никакие принудительные формы воздействия. Мы ведь не знаем, что, как и когда срабатывает в человеческой душе. Даже если кто-то присутствует на студии, но ничего не пишет, занятие оказывает на него свое воздействие, замечаем мы это или нет.

Все эти подходы помогают каждому участвовать в работе студии по-своему и чувствовать себя автором, способным к созданию самобытных и самостоятельных произведений. Диагнозы особых детей и взрослых здесь не имеют решающего значения, особенно при поддержке родителей, волонтеров или других сопровождающих лиц (если это необходимо).

Можно привести в пример тех детей или выросших «особых», которым сочинительство помогло самоутвердиться и ощутить себя по-настоящему творческим человеком. Ярким примером может служить книга Софии Шаталовой «Я не немая. Я говорю» (Москва, 2015, АСТ). Не буду ограничиваться давыдовской студией и упомяну книгу Ольги Чобур (у нее синдром Дауна) «Свет всем людям» (Санкт-Петербург, 2008). У меня хранятся и несколько других малотиражных книг людей преодоления разного возраста, для которых они стали подтверждением самореализации.

Возвращаясь к селу Давыдово и лагерю для особых семей, напомню, что сочинительское русло – лишь одно из многих, которые открыты для тех, кого летом принимает община. Принимает не просто гостеприимно, а с настоящей сердечной любовью, которая много значит и для гостей, и для хозяев.

А кто захочет увидеть это своими глазами и ощутить своей душой, может заглянуть на сайт http://davydovo-hram.ru/ и узнать, как и когда можно это осуществить.

.png)