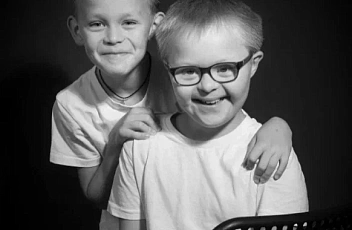

Ирина Хакамада – общественный деятель, писатель, телеведущая. В беседе с главным редактором нашего вестника Натальей Грозной она рассказывает о себе и своей младшей, 13-летней, дочери Маше.

- Спасибо, Ирина, что вы нашли время встретиться и поговорить сегодня на темы, которые, как мне кажется из опыта, интересны нашим читателям. Один из самых живых и востребованных разделов журнала «Сделай шаг» – «Трибуна родителей». В нем мы публикуем размышления читателей, идеи, рассказы об их опыте, и поэтому, если вы не возражаете, начнем наш разговор именно с вашего личного опыта. Что вам помогло преодолеть шок от известия после постановки диагноза вашему ребенку?

- Действительно, был шок; к тому же вообще никогда не знаешь, с чем ты имеешь дело, и в голову приходит самый плачевный прогноз о будущем ребенке, поэтому я Машу и рожала в Америке. Но врач сказал, что нет никаких проблем…

- То есть, сообщив диагноз, так сразу и сказал, что нет проблем?

- Да, потому что такие дети могут быть счастливыми («Child could be happy!»), потому что у них есть самоидентификация личности, что очень важно. Это не значит, что он будет просто есть бананы и улыбаться, – это означает обратную связь с миром, то есть наличие большого сознания.

- Хорошее выражение!

- Ну, это моя интерпретация. Причем было сказано даже не «could» (что отражает некоторую степень неопределенности), а «сan» (просто «может»!). И второе: эти дети могут полностью себя обслуживать, способны даже работать, жениться и рожать детей, иногда здоровых детей. Речь врача была довольно-таки сухой, эмоция отсутствовала. Американские врачи, в отличие от русских, не смотрят на тебя большими глазами, демонстрируя огромную, просто космическую жалость к тебе и твоему ребенку. Они с тобой разговаривают так же, как с другими родителями. Например: «У вашего ребенка порок сердца, ему сделают операцию. А у вас вот это, будем делать вот это».

После этого мы залезли в Интернет, разобрались кое в чем и решили, что нужно сделать ребенка счастливым.

- Вам предлагали какую-то альтернативу?

- Предлагали. Мне сказали, что ребенок родился в Америке, и, соответственно, у него уже есть страховка, и, если мы останемся в Америке, у нас всё будет ОК.

- А найти ребенку другую семью не предлагали?

- Нет.

- Или сдать его, хотя бы временно, в сиротское учреждение? Просто это первое, что предлагают у нас.

- Да вы что?!

- Да, Ирина, подписать «отказную» – это самое первое, что у нас предлагают, причем настаивают, и до недавнего времени так делали везде, только в самое последнее время стали встречаться исключения.

- Ужас! Нет, в Америке вопрос об этом не стоит.

- И вы правда об этом не знаете, про наши…

- Нет.

- Здорово! Это хорошо для вас.

- Я могла остаться там, но… Я придерживаюсь принципа: как бы ни складывалось, какие бы вызовы не делала тебе жизнь в виде многочисленных испытаний, в том числе и для твоих родственников, и мужей, и что бы ни доставалось мамам, папам и детям, – надо больше любить себя и никогда ничем не жертвовать, потому что любая жертва приведет к тому, что вы будете исполнять свой долг и при этом находиться в полудепрессивном состоянии. Это значит, что у вас не будет энергии и вы никогда не поможете ни родителям, ни мамам, ни папам, ни детям – никому. Любить себя больше, чем детей. Вот никакого «я отдаю свою жизнь своим любимым детям». Никому ничего не надо отдавать, нужно всё совмещать.

Мы стали в России искать специалистов. Оказалось, они есть. Иногда это обнаруживаешь случайно. Позвали врача, он сказал, что вот есть такой психолог – Елена Антоновна. Приехала Елена Антоновна и влюбилась в Машу, стала ей методистом и начала помогать... Ну и постепенно всё сложилось.

- У вас не было идеи обратиться в наш центр ранней помощи? Он тогда уже действовал.

- Я была тогда очень публичным человеком, и я этого не хотела.

У меня была двойная проблема: меня преследовали постоянно мои враги, в том числе из желтой прессы, и одновременно мне нужно было решать эту проблему. Я, конечно, взяла на себя большое испытание. Можно было спрятаться – и всё, но я вернулась. Может быть, это была ошибка, я не знаю.

- Но ведь никто не знает. Надо еще дожить до момента, когда поймешь, прав ты был или ошибался. Ирина, а возможно ли всё совместить: продолжать полноценно заниматься своей профессией, в том числе делать карьеру (не говорю уже о деятельности публичного человека!), и достаточное внимание уделять ребенку, который объективно зачастую требует больше внимания, чем обычный?

- Не знаю. Если у вас нет денег, это очень сложно. Если у вас есть хоть какие-то деньги, то это уже легче. А если вы можете себе найти соответствующий заработок и заработать еще больше денег, это будет совсем просто.

- Значит, привлечение других людей?

- Конечно. Причем их много, они очень хорошие, и каждый по-своему старается, и всегда помогут.

- Вам удавалось достаточно времени отдавать ребенку в тот период, когда формируется привязанность? Ведь такая привязанность, как говорят психологи, лежит в основе дальнейшего развития.

- Да. Ну, как мне удавалось… Мы лежали вместе в постели – и всё. Нам было хорошо. Есть очень простой принцип, как дать тепло ребенку: не надо думать о своих амбициях, надо думать о том, чтобы ребенку просто было хорошо. Не нужно мечтать о том, что, несмотря на то, что ребенок вот такой, он у меня несмотря ни на что будет читать в три года… Что я буквально изнасилую этого ребенка – но он мне принесет эти плоды. Вот в этих насилующих семьях ребенок закрывается полностью. Детей нужно править, корректировать, давать возможности, но не нужно нарушать поток этих детей, потому что они глубоки в чем-то другом. Такой подход вообще помогает и спасает жизнь людям.

- А как вы это обнаружили, вот эту глубину?

- Например, когда у моего мужа было всё плохо, у него Маша лежала на животе, ей было месяца два... У этих детей пониженный тонус, мышцы у нее совсем слабые, то есть она лежит, как тряпочка. А ему совсем плохо: у него неприятности просто огромные, серьезные финансовые неприятности, ну и плюс, вы же понимаете, еще ребенок, мы же не пережили этого еще, Маше всего два месяца, не так всё просто.

- Конечно, такая маленькая...

- Да, и она лежала у него на животе, и помню, он был совсем плохой. Вдруг она подняла руки и взяла его за виски. И что-то произошло. Ему стало хорошо.

Потом, когда я пошла в «Норд-Ост» на переговоры с заложниками. Никто не знал, вернусь я живая или не вернусь. Обычно я уезжала спокойно в командировки, и Маша всегда говорила: «Ой, мама, как жалко! Когда приедешь?» А в тот раз (она уже была взрослой, ей пять лет было) она сказала: «Сядь!» И села мне на колени и начала такие пассы делать руками и целовать меня в лоб.

- То есть была тревога какая-то?

- Она меня как бы заговаривала, тревога была (наверное, была!), но она ее как-то замаливала, закручивала-заверчивала. Так, что у меня прямо слезы пошли. Я не поняла, что происходит, потому что Маша закрыла глаза, она вошла в транс. Потом мы поцеловались, и она говорит: «Теперь иди!» Я уехала. Я вернулась только через пять дней, и все эти пять дней была на грани вообще черт знает чего… Но вернулась.

- Действительно, значит, это сокровище… Мне доводилось убеждаться, как люди с синдромом Дауна могут почувствовать самую суть другого человека.

- Да, да! У Маши была хорошая няня, и у няни начала расти кость на руке. Она дико испугалась. В Москве ей взяли анализы и сказали – не очень хорошие, подозрение на рак. И она с испугу уволилась и умчалась к себе домой. Она жила в Риге. И я помню, что Маша стоит у окна и молится, прямо так громко, на икону молится: «Господи и Мария, помоги моей Ольге, чтобы всё у нее прошло. Бог, подари ей здоровье, и пусть всё у нее будет хорошо, и ручка у нее выздоровеет». Я молча ушла, а потом, через неделю, говорю: «Ну, что у нас будет с Ольгой?» – «Всё хорошо будет, чепуха всё», – говорит Маша. И точно! Оказалось, полная чепуха, какой-то укол, ну, как всегда. И наоборот, бывает, когда тяжелый случай, я спрашиваю Машу: «Ну что?» И так хочется услышать: «Всё будет хорошо!» – а она иногда отвечает: «Я бы очень хотела, чтобы всё было хорошо». Я подчеркиваю: «Маша, ты бы хотела или это будет?» А она: «Я бы очень хотела…»

- Как вам, Ирина, нравится школа, в которой учится Маша?

- Ну, ничего, хорошо. Идут навстречу. Проблема в школе, как всегда, по большей части – в замученных учителях в таких экспериментах: они дают детям присутствовать, и считается за благо, что дети просто присутствуют, но ими никто не занимается в классе. Они присутствуют и присутствуют, но преподаватель, замученный своей текущей работой и низкой зарплатой, чаще всего на ребенка не обращает внимания. И в такой ситуации очень многое зависит от тьютора: он должен всё время контролировать, чтобы ребенка подключали.

- В вашем случае с Машей на уроках всё время присутствует тьютор?

- Нет, просто один из учителей следит, куда она ходит, поэтому особого толка тоже нет. И необходимы, конечно, дефектолог и психолог. То есть школа, скажу вам честно, школа – молодец, и она дает то, чего не дает ни советская, ни постсоветская школа: она дает очень много в том плане, что не дает ребенку почувствовать боль! Но не более того... Всё равно надо вкалывать с утра до вечера.

- Вы знаете, то же самое нам рассказывала недавно Вероник Гарретт, учредительница нашего фонда из Англии. Ее девочке 17 лет, она заканчивает школу. Вероник говорила о постоянных усилиях, которые родители должны прилагать: без устали – «push», подталкивать.

- И у нас «push». У нас свой логопед, логопедов мы меняем, они становятся более совершенные, сложные: уже и английскому учат, и рисуют, и произносят звуки вместе с пальцами, с упражнениями.

- Это прекрасно!

- Маша сама притягивает… Вот так бывает. Мы точно знаем, что будут проблемы большие – в начале пути, а потом найдет, потому что ей помогают. И второе: мы ее всё время, несмотря на то, что русские люди жестокие и даже в тусовке вам могут намекнуть, что вы, мол, приходите, но без своего ребенка, – мы всё равно делаем по-своему.

- То есть, когда ходите куда-то, берете Машу с собой?

- Мы везде таскаем Машу, она общается с другими людьми, и очень часто это скандалом кончается, то есть дети начинают издеваться.

- Она как-то учится себя защищать?

- Конечно, я ее учу защищаться. Сама, кстати, мало вмешиваюсь, детей не трогаю и пытаюсь ее научить, указываю ей на ее ошибки, потому что она, если полюбит какого-то ребенка, если он ей нравится, начинает его обнимать…

- Если это мальчики…

- Особенно мальчики. Я говорю: «Маш, если ты любишь, ты должна держать в себе эту любовь. Нельзя вот так вот быть искренней, общество более жестоко», – ну, какие-то правильные вещи говорю. Мы ее таскали везде, везде водили: и в консерваторию, и в оперу. Она очень любит музыку. Сейчас благодаря школе она танцует и учится в театре. Там, где взрослые выступают. Там движение, пластика…

- Это в рамках школы?

- Нет, это само по себе, но школа дала ставку директору этого театра, он там преподает – и там берут других детей.

- А еще кого-то из наших берут?

- Берут, вот ее взяли, причем даже год мы ничего не платили. Но сейчас стали всё сокращать. У них даже гастроли есть – во Франции, в России. Впервые этим летом Маша уехала в лагерь одна с этими старшими детьми.

- Мне кажется, театр – это очень перспективно.

- Очень. Им надо всё время играть. Она совершенно из другого мира, причем абсолютно мудрая! У нее было первое выступление. Папа ездил, смотрел. И потом она впервые была одна в лагере, без мамы, без гувернанток. Заболела там, было отравление, температура и так далее, и ее хотели выпихнуть обратно. Я специально не поехала забирать, а послала своего посредника, и он сказал им, что забирать некуда. Я – самурай! Я решила: будь что будет, она должна выжить. Никого никуда не заберу. А они пусть что-то делают. Это так легко – поманить ребенка и родителей, а потом сказать: «Идите отсюда!» Взяли ответственность – и несите ее…

Мы сказали: нам некуда забирать, меня нет в Москве (меня реально не было), причем я ее потащила в этот лагерь, когда еще дым не разошелся, то есть она могла быть со мной на юге Франции, купалась бы, дышала воздухом, мы провели бы вместе месяц…

- Железная мама!

Ирина, я еще вот о чем хочу спросить. Мы говорили о школе, о том, что в разных тусовках Маша общается с детьми. Многих наших родителей тревожит, что будет с их детьми дальше, в подростковом возрасте, в старших классах, в школе, где вместе учатся обычные и не очень обычные дети. Это ведь тоже большое испытание.

- Не обращать внимания. Ребенок будет одинок, никуда не деться, он будет одинок. Значит, надо, с одной стороны, находить контакты и друзей, которые будут давать возможность общаться нашему ребенку с их детьми. Во-вторых, надо ребенка всё время чем-то занимать, чтобы он был занят: театр, спорт, ролики, бассейн – что угодно. А когда закончит школу (неважно, в каком возрасте!), то надо придумывать, куда устраивать его на работу. Вот Машка гениально делает массаж. Когда она делает массаж лица – это вообще…

- Не только прикосновения, а еще какая-то энергия?

- Конечно, это же космические дети! В общем, что-нибудь такое простенькое, но чтобы это доставляло ей огромное удовольствие. И будет работать. Придумаем. Или уеду. Выучим английский – и уеду в Штаты, а там всё легче. Я знаю только одно: я смогу увезти Машу и устроить другой мир, если я точно завяжу с этим миром. Я еще внутренне не могу, потому что тут мне пока интересно. Там я так не смогу, в другой среде… Творческий человек, художник… очень трудно без своей среды. Я ушла из политики, я пишу книги, читаю мастер-класс, всё это востребовано. Мне без этого очень тяжело было бы. Я могу, конечно, ради Маши плюнуть, сидеть там в Штатах. Представляете, что будет со мной? Я развалюсь, и весело от этого никому не станет, Маше в том числе. У меня не будет энергии там так крутиться, как я тут кручусь.

- Но, в принципе, подумать о том, что, «если я с этим завяжу, мы уедем», – мысль, по-моему, хорошая.

- Она очень хорошая, потому что, когда в голове есть многовариантность на все случаи жизни, вы сразу успокаиваетесь. Стресс уходит.

- Ирина, что, на ваш взгляд, может сделать для детей с синдромом Дауна государство и как на него могут повлиять активные люди?

- Я думаю, что государство не должно придумывать велосипеда. Надо просто сделать так, как есть в Дании, Голландии и в Штатах.

- Но выходить к чиновникам нужно, наверное, с предложениями.

- Надо посылать туда настоящих экспертов и не учиться методике, которая кое-как апробирована, а именно социальной адаптации после 15-16 лет.

Я видела в Голландии наших детей, которые работают в кафе. Родители их привозят на машинах, и они обслуживают людей в кафе. Там есть два профессионала, которые следят, и, если что-то нашим детям непонятно, профессионал быстро подходит, объясняет – и они дальше работают. А вечером их родители забирают. У них коллектив.

- У нас в Даунсайд Ап работает Маша Нефедова – уже, наверное, года три с половиной или четыре. Самый большой прогресс за эти годы, я считаю, в том, что в коллективе она социализировалась. У нее появилось гораздо больше спонтанных реакций, у нее замечательное чувство юмора. Я вспоминаю одну ее шутку. Мы как-то разговаривали о том, что наши специалисты поедут в Новосибирск, к нам подошла Маша и сказала: «Пусть меня возьмут в качестве экспоната!»

- У меня Маша в пять лет уже шутила.

- У вас была, наверно, располагающая к этому обстановка.

- Мы над ней много шутили. Маша говорит: «Я скоро закончу школу». Говорю ей: «Мань, скоро школу закончишь и ни фига не знаешь, обалдеть можно!» Вот так мы с ней разговариваем…

- Да, здорово! Ирина, у меня возник еще один вопрос в связи с вашей нынешней деятельностью. Вы же даете мастер-классы. А наши активные родители (во всяком случае, есть такое ядро), что становится всё более очевидным, нуждаются в различного рода обучении. Кажется ли вам реальным что-то для них сделать?

- Сделаем, поможем, почитаем, поговорим. Лучше даже поговорим.

- А темы какие?

- Это «Лидерство», «Успех», «Искусство коммуникации», «Айкидо переговоров», «Self-branding», «Имидж и стиль». Каждая тема имеет философскую начинку: как идти против течения, как самостоятельно справляться с жизнью среди нашей безысходности, которая тут периодически накрывает тебя – и кажется, что не поднимешься никогда; как найти дорогу к себе и опереться на самого себя.

Книжка моя вышла «Дао жизни: мастер-класс от убежденного индивидуалиста», очень хорошая. Возьмите эту книжку. Там обо всем. Я думаю, что вам нужно взять эту книгу, прочитать. Я не хвастаюсь, просто, когда человек делает что-либо честно и хоть как-то владеет пером, то, в принципе, это живая речь. И там есть ответы на все вопросы, которые я получила во всех аудиториях за все пять лет истории моих мастер-классов. Поэтому в ней найдется и то, что надо вам.

- Возвращаясь к нашим родителям…

- Мы можем включить бесплатно родителей в те мастер-классы, которые я провожу в Москве.

Редакция журнала «Сделай шаг» благодарит Ирину Хакамаду за интервью. Нам представляется, что энергия и жизнелюбие Ирины поднимет дух многим из родителей детей с синдромом Дауна. Тем из них, которые проявят инициативу и выразят желание участвовать в мастер-классах Ирины Хакамады, Даунсайд Ап поможет решить организационные вопросы.

Сил, радости и успехов вам, Ирина, всей вашей семье и замечательной дочери Маше!

.jpg)